Alors que les combats entre le M23 et l’armée congolaise se sont encore intensifiés cette année, les civil·es paient le prix fort. Déplacements massifs, violences sexuelles, famine : une crise humanitaire majeure se déroule, dont l’écho reste encore très faible en Europe. À travers ses photographies, Philémon Barbier nous plonge au cœur d’un conflit complexe. Une immersion en images, en écho au travail d’Amnesty International qui documente les violations des droits humains et appelle à une mobilisation internationale.

Massacres, viols, torture… En République démocratique du Congo, les guerres ont officiellement pris fin il y a plus de vingt ans, mais la paix, elle, n’est jamais revenue. Comment expliquer cette violence persistante ? Quels impacts sur la société congolaise ? Quels espoirs subsiste-t-il face à l’impunité ?

Parce que ce conflit reste trop loin des regards, il faut le montrer. Entre 2023 et 2024, le photographe Philémon Barbier s’est rendu sur place. Son regard capte la complexité d’un pays meurtri, témoigne des réalités qui façonnent aujourd’hui le pays et des défis immenses auxquels ses habitant·es sont confronté·es.

Qui est le photographe Philémon Barbier ?

Philémon Barbier a couvert différents conflits ces dernières années, dont la Syrie et la République démocratique du Congo. Son travail a été publié dans plusieurs journaux tels que Le Monde, Le Figaro, Libération, Der Spiegel ou Médiapart.

Il s’intéresse particulièrement à la condition des enfants sans existence légale à travers le monde. Avec son travail, il entend redonner un visage et une histoire à ces milliers de mineurs invisibilisés, faute de papier prouvant leur identité.

Aux racines du conflit

© Philémon Barbier / Hors Format

Vue depuis la presqu’île de Bulenga, Sud-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo, le 8 mai 2024.

En République démocratique du Congo, la période coloniale a donné lieu à d’atroces violences. Lors de son indépendance de la Belgique en 1960, le pays hérite de frontières imposées, regroupant diverses ethnies historiquement rivales. Une nouvelle société doit alors se construire, sur un territoire hétéroclite et divisé. Durant 32 ans, le pays sera dirigé d’une main de fer par Mobutu Sese Seko.

© Philémon Barbier / AFP

Des soldats des Forces de défense populaires de l’Ouganda (UPDF) et un soldat du 214e bataillon DP des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) (à l’arrière-plan), dans le cadre de l’opération conjointe entre les deux armées, Shujaa, le long d’une route entre Bulongo et Beni, dans le Nord-Kivu, à l’est de la République démocratique du Congo, le 17 décembre 2024.

En 1994, le génocide contre la minorité tutsie au Rwanda pousse des millions de personnes, majoritairement issues de l’ethnie hutu à fuir dans l’est de la République démocratique du Congo. Ces mouvements migratoires importants génèrent alors d’importantes tensions dans la région.

Elles sont à l’origine de deux conflits majeurs qui ravagent le pays entre le milieu des années 1990 et le début des années 2000. Ces guerres, impliquant notamment le Rwanda et l’Ouganda, font près de 6 millions de morts.

Depuis, le Congo continue d’être le théâtre d’interventions militaires récurrentes des pays voisins tels que le Rwanda et l’Ouganda pour divers motifs politiques, économiques ou sécuritaires.

© Philémon Barbier / Hors Format

Bedi, 25 ans, mineur d’or, travaille au fond de la mine d’or artisanale dans les hauteurs d’Iga Barrière, Ituri, dans l’est de la République démocratique du Congo, le 25 mai 2024.

Dans nos poches, sur nos bureaux, dans nos vélos ou nos voitures électriques : le coltan est partout. Ce minerai, essentiel à nos technologies et à l’industrie spatiale, provient en grande majorité de l’est du Congo.

Ces richesses naturelles stratégiques à l’instar du coltan, de l’or, des diamants et du cobalt, le pays en regorge. Convoitées par les États voisins, les groupes armés et les multinationales, elles sont devenues une véritable malédiction pour le pays. Les convoitises, dont elles sont l’objet, expliquent en partie les conflits récurrents qui dévastent encore aujourd’hui l’est du Congo.

Sur place, les populations locales paient le prix fort de la course effrénée des multinationales aux ressources naturelles. Dans un rapport publié en 2023, nous dénonçons notamment les expulsions de forces, les violences et les incendies criminels dont sont victimes les habitant·es.

La population de la RDC a subi une exploitation considérable et de graves atteintes aux droits humains pendant la période coloniale et postcoloniale et ses droits continuent d’être sacrifiés alors que les richesses qui l’entourent lui sont confisquées.

Une paix impossible

© Philémon Barbier / Hors Format pour Libération

Un combattant du groupe armé APCLS (Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain) commandé par Janvier Karairi et membre de la coalition des « Wazalendo » (« Patriotes » en Swahili), armé d’un lance grenade patrouille dans l’ouest de la ville assiégée de Saké à quelques centaines de mètres des positions du Mouvement du 23 mars (M23) et des soldats des Forces de défenses rwandaises (RDF), à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Goma, Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo, le 14 mars 2024.

Depuis les années 1990, l’État congolais ne parvient pas à protéger sa population des atrocités des conflits. L’insécurité permanente et le chaos ont créé un terrain fertile à l’émergence de groupes armés. Aujourd’hui, on en compte plus d’une centaine sur tout le territoire. S’ils interviennent officiellement pour protéger leur communauté, leurs motivations évoluent constamment au gré des intérêts économiques et politiques.

© Philémon Barbier / Hors Format pour Libération

Jean-de-Dieu (le prénom a été modifié pour des raisons de sécurité), 15 ans, originaire de l’Est du Rwanda et enrôlé de force par le groupe armé du M23. Ici dans les locaux des services de renseignements militaires congolais à Goma, Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2024.

Des centaines d’enfants, enrôlés de force, viennent gonfler les rangs de ces groupes armés. Ces jeunes sont formés au maniement des armes puis envoyés dans des zones de front. En 2024, plus de 10 000 enfants étaient toujours actifs dans les groupes armés dans l’Est de la RDC.

© Philémon Barbier / Hors Format

Un homme crie en levant les bras au passage du gouverneur du Nord-Kivu, le général major Peter Chirimwami (à gauche avec les épaulettes rouges), dans la ville de Sake, dans le Masisi, Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo, le 11 février 2025.

Dernier en date d’une succession de groupes armés, le Mouvement du 23 mars (M23), soutenu par le Rwanda et l’Ouganda voisins, a mené, à partir de 2021, une vaste offensive dans l’est du pays.

À lire aussi : République Démocratique du Congo : les civils menacés par l’intensification du conflit dans l’Est du pays

Exécutions sommaires, viols collectifs, détention illégale, torture : dans les zones sous son contrôle, le groupe fait régner la terreur. Des crimes que nous avons largement documentés dans notre rapport « Ils nous ont dit qu’on allait mourir » : les exactions du M23 et des Wazalendo dans l’est de la RDC », paru en 2025.

Les Congolais·es ne connaissent que trop bien la cruauté du M23. Ils continuent de vivre dans la misère car les acteurs internationaux se montrent complaisants, attendant patiemment un accord de paix alors que la population continue de subir la brutalité du M23.

L’armée congolaise, soutenue par des groupes armés de l’est, la force régionale d’Afrique australe et des casques bleus de l’ONU, peine à reprendre le contrôle du territoire.

© Philémon Barbier / Hors Format

Un blindé de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, MONUSCO, sur la route entre Bunia et Kasenyi, dans la province de l’Ituri, dans l’est de la République démocratique du Congo, le 23 mai 2024.

Malgré l’annonce d’un retrait en 2024, la Mission de l’ONU en RDC (Monusco) continue d’intervenir sur place notamment pour protéger les populations. Au cours des dernières décennies, de nombreux efforts de paix ont été entrepris. En juillet 2025, une déclaration de principe établissant un cessez-le-feu et un cadre pour des discussions pacifiques a été signée.

Mais la paix reste fragile. Jusqu’ici aucune intervention locale, régionale ou internationale n’est parvenue à instaurer une stabilité durable. La réponse de la communauté internationale reste insuffisante, alternant entre périodes d’intenses activités diplomatiques et de longs silences.

À lire aussi : « Dites à tout le monde que nous sommes en train d’être massacrés » : dans l’est de la RDC, les civils victimes d’atrocités

Les populations civiles en première ligne

© Philémon Barbier / Hors Format

République démocratique du Congo, le 7 février 2024, à la suite des combats entre les forces armées de la RDC (FARDC) et le mouvement du 23 Mars (M23) appuyé par les forces de défenses rwandaises (RDF).

Les conflits des dernières décennies ont forcé des millions de personnes à fuir leurs terres, en quête de sécurité. Le pays est confronté à l’une des plus grandes crises de déplacement interne au monde, avec plus de 7.3 millions de déplacés en avril 2024.

© Philémon Barbier / Hors Format pour "Le Monde"

Albert Balume, 65 ans, le 2 avril 2024, dans la parcelle où il vivait dans le quartier Lac Vert à l’ouest de Goma, Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo. Ici même se trouvait l’un des camps de réfugiés rwandais suite au génocide de 1994. Le lieu abrite aujourd’hui des déplacés internes liés au conflit avec les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) et les Forces de défenses rwandaise (RDF) dans un camp nommé Buhimba.

Dans l’Est du pays, notamment aux alentours de Goma, les camps de réfugiés se multiplient. Dans ces campements de fortune insalubres et surpeuplés, les familles s’entassent et survivent comme elles peuvent aux maladies, à la faim, à l’insécurité et aux intempéries.

À lire aussi : Voyage au bout de l’enfer

© Philémon Barbier / Hors Format

Une distribution de nourriture organisée par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) à proximité de la paroisse de Minova, Sud-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo, le 7 mai 2024.

La population civile traverse une véritable catastrophe humanitaire. En 2025, plus de 27 millions de personnes avaient besoin d’assistance selon l’Agence des Nations unies pour les réfugiés. De surcroît, les récentes coupes budgétaires de l’agence américaine de développement internationale (USAID) ont amputé la majeure partie de l’aide d’urgence dans le pays.

© Philémon Barbier / Hors Format

Neema Dunia, 19 ans, à l’hôpital général de Goma, Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, le 30 octobre 2023. Elle est enfermée dans l’hôpital depuis plus de deux mois après avoir accouchée et perdu son bébé en couche n’ayant pas les moyens de payer ses frais médicaux de 100 USD.

Dans le pays, les épidémies font rage et le système de santé est à bout de souffle. Les populations sont confrontées au manque d’infrastructures, de médicaments et de personnel de santé. Beaucoup ne peuvent pas se permettre de se rendre dans un centre de santé pour obtenir des soins. La mortalité maternelle et infantile demeure une préoccupation majeure.

© Philémon Barbier / Hors Format

Une femme dans le camp de déplacés de Rusayo, à proximité de Goma, Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, le 29 septembre 2023.

Les violences sexuelles sont endémiques. Des études révèlent que plus de 3 millions de femmes auraient été victimes de violences sexuelles depuis le début du conflit et que plus d’1,5 million auraient subi un viol. Le lauréat du prix Nobel de la paix Denis Mukegwe décrit ces violences comme un exemple frappant de l’utilisation du viol comme arme de guerre.

Dans l’est de la RDC, les femmes ne sont en sécurité nulle part : elles sont violées chez elles, dans des champs ou dans les camps où elles cherchent refuge. Il faut que le monde dise “stop”. Toutes les parties belligérantes doivent accorder la priorité à la protection des civil·es, notamment des femmes et des filles, qui continuent de payer le plus lourd tribut à ce conflit.

Lutter contre l’impunité

© Philémon Barbier / Hors Format

Au cimetière de Makao, à Goma, en République démocratique du Congo, le 18 septembre 2023. Les familles des victimes du massacre du 30 août 2023 où au moins 57 personnes ont été tuées par les militaires de l’armée congolaise (FARDC), se rassemblent avant l’enterrement de leurs proches.

Aujourd’hui, la société congolaise est meurtrie. Depuis les années 1990, les conflits successifs ont fait au moins 6 millions de morts, des millions de blessés. Il s’agit d’un des conflits les plus meurtriers depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’impunité gangrène le pays, car les responsables des atrocités commises contre les populations civiles sont rarement tenus de rendre des comptes.

Malgré tout, la population continue ardemment de réclamer justice et réparation, même des décennies plus tard. En témoignent les propos de dizaines de personnes recueillis pour notre rapport “RDC : “Le Congo, ça n’émeut personne ? 25 années d’injustice pour la guerre des six jours à Kisangani” paru en 2025.

« Mon vœu le plus cher, c’était l’installation des tribunaux. C’est le souhait des Congolais. Maintenant nous avons un sentiment de frustration dans la population. Pourquoi il y a eu des blocages ? On peine à savoir pourquoi on n’a pas jugé les crimes qui ont déjà été documentés. Les crimes commis au Congo, ça n’émeut personne ? » déclarait ainsi l’une des personnes dont nous avons recueilli le témoignage.

© Philémon Barbier / Hors Format

Des habitants de Goma manifestent pour la paix dans les rues de Goma, Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo, le 4 mars 2024.

Depuis des années, un grand nombre d’initiatives sont portées notamment par les organisations de la société civile congolaises, souvent au péril de leur vie, pour enquêter sur les crimes, apporter un soutien (notamment médical et psychologique) aux victimes, porter les dossiers en justice (devant les juridictions nationales et internationales) et soutenir des mesures de réparations.

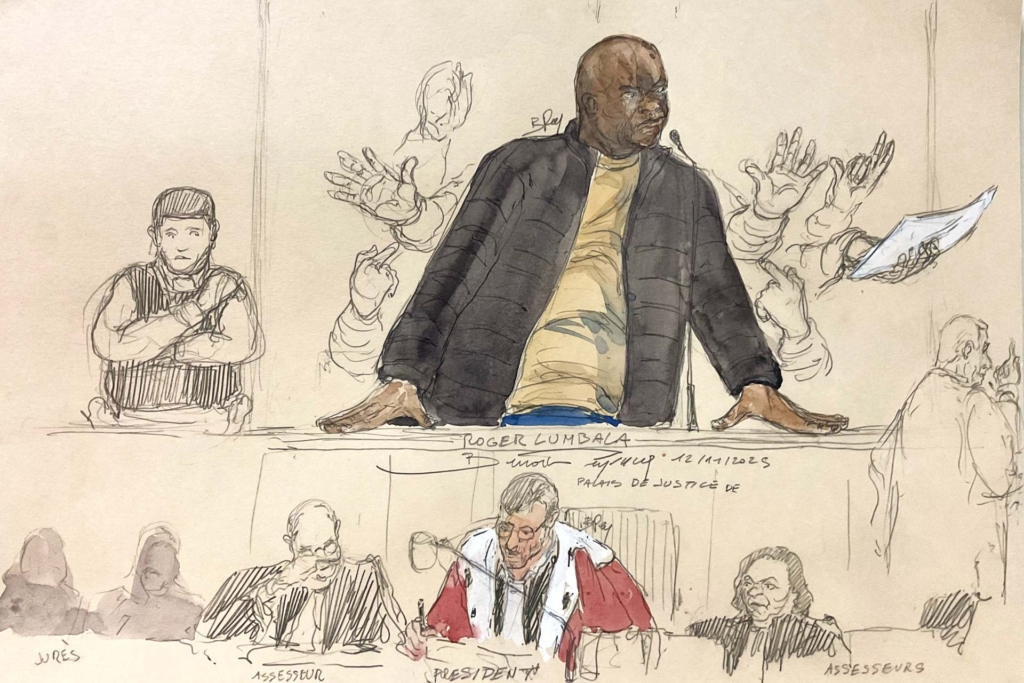

En parallèle, un procès historique s’est tenu en France à Paris en 2025. Le 15 décembre 2025, l’ancien chef de guerre Roger Lumbala a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l’humanité. Un verdict historique, puisque c’est la première fois qu’une cour nationale étrangère juge un ancien chef de guerre congolais pour des faits commis dans cette région. Avant lui, trois chefs de guerre avaient été condamnés par la Cour pénale internationale.

Le procès s’est tenu à Paris, en vertu de la compétence universelle de la France : un principe qui permet aux États de poursuivre les crimes internationaux les plus graves peu importe la nationalité de l’auteur, de la victime et le lieu où le crime a été commis.

À lire aussi : La compétence universelle en France

Nos demandes

Nous appelons la communauté internationale à :

- Garantir la protection des civil·es et le respect du droit international humanitaire.

- Accroître l’aide humanitaire, notamment aux victimes de viols et de violences sexuelles.

- Contribuer à lutter contre l’impunité qui gangrène le pays

Pour approfondir

Restez informé·es !Chaque vendredi, on vous résume l'essentiel de l'actualité des droits humains.