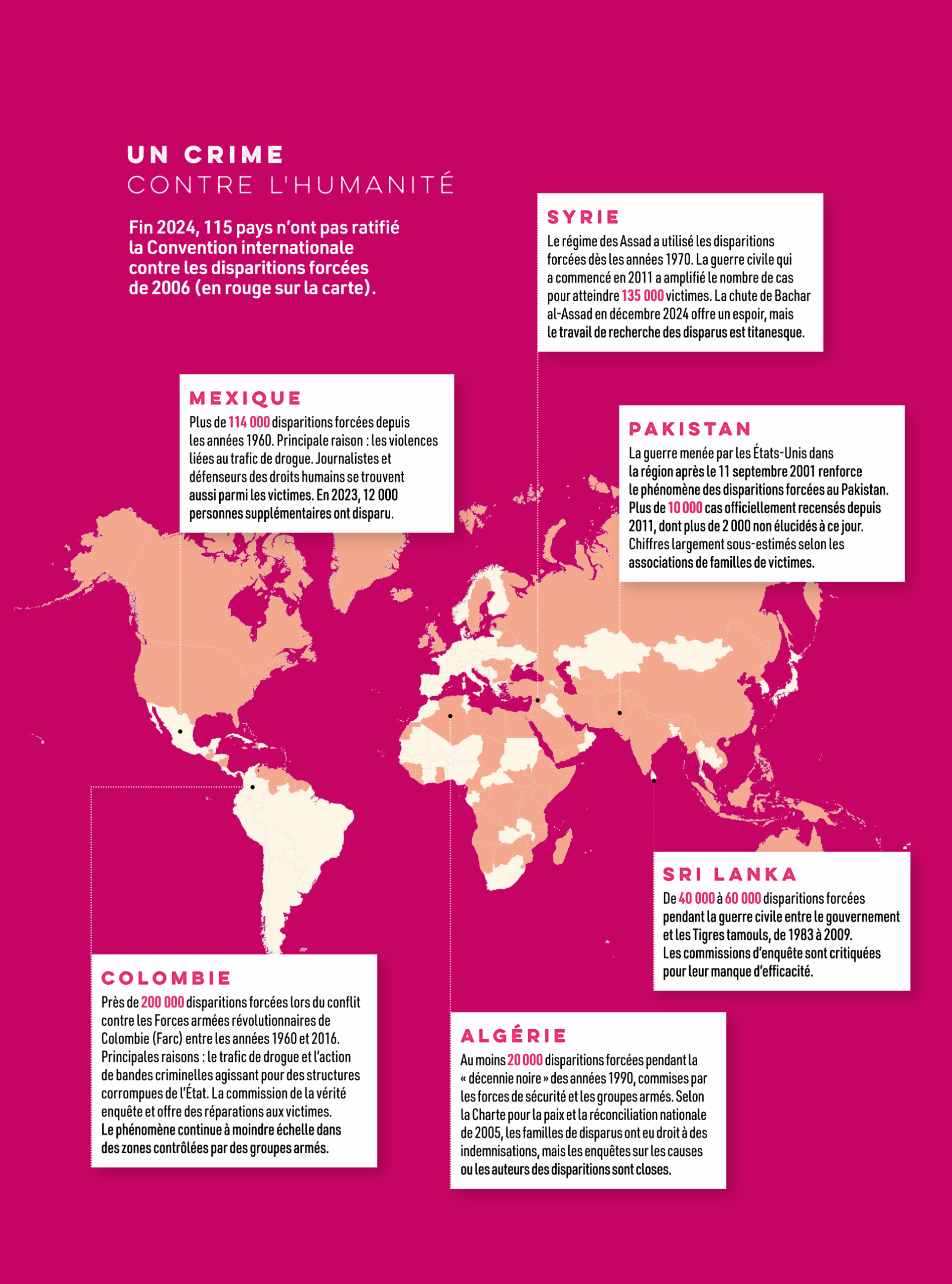

Face aux disparitions forcées, la réponse internationale reste timide : seuls quatre pays sur dix ont pris des mesures pour les prévenir ou sanctionner les responsables.

Dossier de La Chronique de septembre #466

— De notre envoyé spécial au Pakistan : Théophile Simon (texte et photos)

En 2006, l’ONU adopte la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. C’est une petite révolution dans l’histoire du droit international. Pour la première fois, un crime longtemps ignoré est reconnu comme spécifique: les États signataires s’engagent à prévenir les disparitions, à rechercher les disparus, à reconnaître le droit des victimes et à leur fournir réparation. Mais l’espoir est vite déçu. Au 30 décembre 2024, seuls 77 pays sur 193 ont ratifié le texte. Très peu, déplore Emmanuel Decaux, ancien président – de 2012 à 2017 – du Comité des disparitions forcées, l’organe onusien chargé de superviser la mise en œuvre de la convention. Surtout quand on la compare à d’autres textes : « Les conventions relatives aux droits de l’enfant ou contre la torture ont, elles, été ratifiées par presque tous les pays. »

Pire encore, depuis 2017, le rythme des ratifications ralentit, alors même que le nombre de disparitions forcées augmente dans le monde, notamment au Sri Lanka, en Corée du Nord et en Syrie. « Les causes de cette réticence à ratifier varient selon les États, explique Emmanuel Decaux. Certains ne signent pas car ils pratiquent eux-mêmes ces disparitions. D’autres, comme la Pologne, craignent d’être inquiétés pour avoir servi de transit à la prison américaine de Guantánamo, où des centaines de victimes de disparitions forcées ont été détenues. Enfin, pour les petits États, la convention peut paraître trop sophistiquée pour leur arsenal juridique. »

Comment relancer la dynamique ? Mi-janvier 2025, cette question est au cœur du premier Congrès mondial contre les disparitions forcées, qui se tient à Genève, parrainé par Amnesty International. Moment historique. Pour la première fois, 620 invités venus de 118 pays, ainsi que 1 400 participants en ligne, réunissent l’ensemble des acteurs mondiaux engagés contre ce fléau : survivants, associations de familles de victimes, ONG, représentants des États signataires de la convention de 2006 et experts de l’ONU.

« Pendant quarante ans, les disparitions forcées étaient une priorité ndu Quai d’Orsay. Aujourd’hui, cette priorité s’émousse »

Convaincre 125 pays

Le congrès fait avancer la cause. Il crée un réseau de victimes en Afrique subsaharienne et renforce la participation des sociétés civiles aux travaux onusiens.

Seize États y annoncent de nouveaux engagements – dont la Colombie, très touchée par les disparitions (voir planisphère, page suivante), qui promet de renforcer son registre national des personnes disparues. En 2024, son Parlement avait déjà voté une loi pour mieux protéger les milliers de femmes cherchant leurs proches disparus.

La France, qui a porté la convention de 2006 avec l’Argentine, soutient une campagne active pour sa ratification universelle. Paris s’engage à contacter 125 pays pour les convaincre de rejoindre la convention. L’universitaire Olivier de Frouville, président du Comité des disparitions forcées de l’ONU, dirige une équipe de diplomates français ciblant huit pays prioritaires, membres du Conseil de l’Europe n’ayant ni signé ni ratifié la Convention, souvent par manque de priorité législative : la Hongrie, la Turquie, Saint-Marin, Andorre, la Géorgie, la Lettonie, l’Estonie et le Royaume-Uni. À ces États, les diplomates français rappellent que refuser d’adhérer affaiblit la lutte contre les disparitions forcées.

Amnesty International accompagne le mouvement avec sa propre campagne de plaidoyer. Anne Castagnos-Sen, responsable des relations extérieures d’Amnesty International France, résume : « Nous sollicitons l’ensemble des pays afin d’obtenir une masse critique d’États signataires et nous continuons notre travail d’enquête sur le terrain, en lien avec les familles de disparus, notamment au Mexique, en Colombie et au Moyen-Orient. »

Cinq pays ratifient la Convention en 2024

La campagne porte ses fruits en 2024 : cinq pays rejoignent la convention – Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Thaïlande, Bangladesh et Pologne. Et les Philippines envisagent de la ratifier. Emmanuel Decaux note : « Depuis que Rodrigo Duterte est poursuivi par la Cour pénale internationale, le pays pourrait tourner la page en ratifiant la convention. » Le Canada suit la même voie : « Jusque-là, il restait à l’écart par solidarité avec les États-Unis, qui n’ont ni signé ni ratifié la convention. Mais avec la récente victoire des libéraux, Ottawa pourrait reprendre l’initiative », anticipe le juriste. Claire Callejon, chercheuse au Centre des droits de l’Homme à Paris et membre de l’équipe organisatrice du Congrès de Genève, espère convaincre les nouvelles autorités syriennes de ratifier la convention : « Cela faciliterait grandement la recherche des disparus, la Syrie pourrait bénéficier d’une assistance technique, et les familles verraient leurs droits garantis. » Selon le Réseau syrien pour les droits de l’Homme, plus de 100 000 Syriens auraient disparu dans les geôles du régime d’Assad entre 2011 et 2024.

Malgré la campagne pour une ratification universelle, les disparitions forcées continuent d’augmenter dans le monde. Le Mexique, bien que signataire de la convention de 2006, connaît une explosion de disparitions non élucidées. La situation est telle que cette année l’ONU a condamné sa négligence. Emmanuel Decaux s’interroge sur l’efficacité de l’initiative française : « La France fait de magnifiques effets d’annonce, mais pour qu’ils produisent des résultats, il faut une volonté politique réelle et un soutien matériel. » Il ajoute : « Pendant quarante ans, les disparitions forcées étaient une priorité du Quai d’Orsay. Aujourd’hui, cette priorité s’émousse : la France est moins active à l’ONU, moins impliquée dans les instances du Comité. Pourtant, de nombreux pays comptent sur elle pour faire avancer la cause. »

Infographie Un crime contre l’humanité