Chaque 30 août, la Journée internationale des disparitions forcées vient rappeler la persistance de ce crime dans le monde et la torture mentale qu’il inflige aux proches des disparus. Au Pakistan, des citoyens disparaissent, enlevés par les services de sécurité, hors de tout cadre légal. Le journaliste Théophile Simon a enquêté sur ces disparitions forcées et sur le combat des familles pour retrouver un fils, un frère, un mari, ou simplement une trace. Une arme juridique existe pour lutter contre cet effacement de vies : la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par les Nations unies en 2006. Elle impose aux États de chercher les victimes, de punir les coupables. Mais son application reste trop rare pour enrayer ce crime.

Dossier de La Chronique de septembre #466

— De notre envoyé spécial au Pakistan : Théophile Simon (texte et photos)

Pakistan : trouver Zahid

Au Pakistan, la disparition forcée est un outil de répression politique. Les témoignages recueillis par La Chronique révèlent l’existence d’un système organisé, soutenu par l’armée.

La soirée est calme chez les Ameen, à Rawalpindi, ville du Pendjab située dans le nord-est du Pakistan. Zahid, 21 ans, diplômé en informatique, discute avec ses parents. Il leur confie ses difficultés à trouver du travail, et leur annonce sa décision : comme le cadet de la fratrie, Sadiq, chauffeur de taxi en Arabie saoudite, il partira tenter sa chance à l’étranger. Le billet est acheté, les bagages presque prêts. Mais dans la nuit, des coups violents secouent le portail.

Une douzaine d’hommes en noir, armés et sans insignes, forcent l’entrée. Ils empoignent Zahid et l’embarquent. Hamzad, sa mère, et Gul, sa jeune épouse, hurlent à s’en briser la voix. Sultan, le frère aîné, et Khan, leur père, courent dans la rue après le commando, espérant une explication. « Soyez rassurés : nous travaillons pour l’État ! Et si votre fils n’a pas commis de crime, nous le relâcherons vite », lance le chef avant de disparaître dans la nuit. C’était le 11 juillet 2014. Onze ans ont passé, Zahid n’est jamais revenu.

Le lendemain de l’enlèvement, son père se rend au commissariat pour déposer plainte. Les agents refusent d’enregistrer sa déclaration. Zahid, disent-ils, serait retenu par l’État. « Sa libération n’est qu’une question de temps », promet un policier. Mais les mois passent, sans nouvelles. En 2016, à bout de patience, les Ameen saisissent les tribunaux.

Un fils, puis un autre

La bataille judiciaire s’avère aussi lente que ruineuse. Sultan doit vendre sa petite entreprise et rogner sur l’éducation de ses enfants. En 2017, Sadiq revient au Pakistan et consacre son temps à la recherche de son frère Zahid. Gul vend sa bague de fiançailles et ses bijoux afin de financer les démarches. Toute la famille prend le train jusqu’à Lahore, la capitale provinciale, pour y plaider sa cause auprès du gouverneur. Puis, à Islamabad, la capitale, ils font le siège des ministères, de la Cour suprême, du Parlement, du club de la presse et des bureaux de l’ONU. Leur obstination finit par payer : en 2020, un juge ordonne au gouvernement de fouiller les prisons pour retrouver Zahid ! L’espoir renaît. Mais l’ordonnance ne sera jamais exécutée. Les autorités restent à nouveau muettes. Puis survient le pire. En février 2021, trois pick-up de la police s’arrêtent devant la maison familiale. Les policiers descendent, vérifient l’identité des habitants, s’installent, boivent un thé, grignotent quelques biscuits et repartent comme si de rien n’était. Un mois plus tard, en pleine nuit, les pick-up reviennent. Des hommes armés et cagoulés escaladent les murs, braquent les Ameen, et repartent en emmenant Sadiq.

Pour la famille, c’est le coup de grâce. Moins de deux ans plus tard, en 2023, Khan meurt d’une crise cardiaque en pleine manifestation pour ses fils. Épuisé, à court d’argent, Sultan finit par abandonner la lutte. Gul, l’épouse, s’accroche encore. Mais à la fin de l’année 2024, la mort dans l’âme, elle se résout à demander le divorce. « Si nous avions eu des enfants, c’eût été différent. Mais je suis obligée d’aller de l’avant, car une femme pakistanaise ne peut pas rester célibataire. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour Zahid et Sadiq. Ils ne reviendront jamais », sanglote-t-elle devant nous, ce mois d’avril 2025, sous le regard mortifié de Sultan. Dans un coin de la pièce, assise face au mur, la mère reste immobile. Le visage creusé, les cheveux blanchis, Hamzad murmure inlassablement, comme pour tenir debout : « Où sont mes fils ? »

Pourquoi Zahid et Sadiq ont-ils été enlevés ? Leur famille n’a pas le début d’une réponse. Zahid était un étudiant en informatique sans histoires. Depuis son retour d’Arabie saoudite, Sadiq vivotait en travaillant sur des chantiers. Leur père n’était qu’un modeste fermier. Sultan s’interroge : « Peut-être est-ce parce que nous sommes d’origine pachtoune, une ethnie minoritaire et discriminée au Pakistan ? Peut-être Zahid avait-il quelque chose d’illégal dans son téléphone ? Sadiq, lui, a sans doute payé son engagement pour retrouver son frère. » Sultan conclut, amer : « Quoi qu’il en soit, rien ne justifie qu’on leur refuse un procès équitable. Faire disparaître les gens ainsi, c’est de la torture. »

Un crime reconnu en droit international

Des histoires comme celles-ci se répètent par milliers à travers tout le Pakistan. La Commission d’enquête nationale sur les disparitions forcées (COIED) a recensé plus de 10 000 disparitions forcées – presque que des hommes. D’après cette instance créée en 2011, plus de 2 000 restent à ce jour non élucidées. Mais pour la dizaine d’associations de familles de victimes actives dans le pays, ce chiffre est largement sous-estimé. Contrairement à un enlèvement, commis par des personnes privées, une disparition forcée est organisée par des agents de l’État – police, armée ou services de renseignement – ou par des personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’approbation de l’État, souvent pour maintenir un climat de peur au sein de la population.

Cette pratique illégale fut endémique en Amérique du Sud sous les dictatures (1970-1980), pendant la guerre civile sri-lankaise (1983-2009), ou encore sous le régime des Assad en Syrie (1) (1970-2024). Elle constitue un crime reconnu en droit international, qui a fait l’objet d’une convention onusienne en 2006. Fin 2024, 77 pays l’avaient ratifiée, pourtant, des centaines de milliers de personnes dans le monde sont, aujourd’hui encore, victimes de disparitions forcées (2). Le Pakistan, qui n’a jamais ratifié la convention de 2006, est l’un des pays les plus touchés.

Dans ce pays, le fléau remonte à plusieurs décennies. Dès les années 1970, les disparitions forcées sont utilisées pour mater les minorités ethniques et leurs revendications indépendantistes, notamment dans le Sindh, le Baloutchistan et les régions pachtounes. Puis survient le 11 septembre 2001. Washington somme le Pakistan, qui sert de base arrière à des cellule d’Al-Qaïda, de coopérer à sa « guerre contre la terreur ». Redoutant les frappes américaines, les autorités pakistanaises obtempèrent.

«Plus personne n’est à l’abri »

Imaan Mazari, avocate de 32 ans, défend des familles de disparus. Nous la rencontrons dans son bureau à Islamabad. « La CIA payait les services de renseignement pakistanais pour chaque arrestation de présumés djihadistes, explique-t-elle. C’est là que les disparitions forcées ont explosé. Le dictateur de l’époque, Pervez Musharraf, l’a lui-même reconnu dans ses mémoires : des milliers de personnes ont disparu durant cette période. » En 2008, Musharraf démissionne, ouvrant la voie à quelques avancées démocratiques. Les gouvernements suivants, désireux de réduire l’emprise de l’armée et de ses services secrets, admettent l’ampleur des disparitions forcées et tentent d’y mettre un terme. Début 2012, la Cour suprême ordonne à l’armée de localiser et de présenter sept personnes disparues devant la justice. Une première !

« N’importe qui ayant la capacité de critiquer l’État et l’armée peut disparaître »

Mais ce souffle d’espoir est de courte durée. En décembre 2014, un groupe djihadiste attaque une école militaire à Peshawar, grande ville frontalière de l’Afghanistan. Le bilan est de 141 morts, dont 132 enfants. Après ce massacre, l’un des pires de l’histoire du pays, l’armée reprend les rênes et lance une vague d’arrestations qui frappe, par centaines, toutes les couches de la société. « Médecins, journalistes, avocats, étudiants… Désormais, plus personne n’est à l’abri. N’importe qui ayant la capacité de critiquer l’État et l’armée peut disparaître », dénonce Imaan Mazari.

En 2022, la Cour suprême convoque le Premier ministre, Shebaz Sharif, et lui ordonne de mettre fin aux disparitions forcées. Le chef du gouvernement promet de mobiliser l’État. Mais la belle volonté se heurte à un mur d’uniformes. Raja Mushtaq, dont les deux fils, Qasim et Faisal, ont disparu en 2016, y a cru un moment. Mais, dit-il aujourd’hui, « quand j’ai compris que même le Premier ministre n’a aucun pouvoir, j’ai perdu tout espoir. Aucun juge, aucun ministre n’a jamais pu soumettre l’armée à la loi. La situation est hors de contrôle ». Elle se caractérise par l’impunité totale des forces de sécurité pakistanaises, dénoncée par des rapports d’Amnesty International depuis plus de quinze ans.

Amina Masood Janjua, originaire de Rawalpindi, s’est pourtant juré de ne jamais baisser les bras. La vie de cette poétesse et avocate de 61 ans bascule en juin 2005 lorsque son mari Masood, un ingénieur, disparaît sans laisser de traces lors d’un trajet en bus entre Islamabad et Peshawar. À 41 ans, Amina se retrouve seule avec ses trois enfants et s’effondre. « J’ai passé des mois à hurler, dans ma maison. Je ne mangeais plus. Mes enfants étaient terrifiés », se souvient-elle, assise dans son salon aux murs ornés de peintures représentant son mari. Avec l’aide de sa mère, elle s’arrache à la dépression et commence à chercher Masood. Par chance, le couple appartient à une bourgeoisie influente : son beau-père, colonel à la retraite, fait jouer ses relations au sein du régime Musharraf. Amina raconte : « Un an après la disparition de Masood, la présidence m’a appelée pour me dire qu’il était en vie ! C’était en 2006, et depuis je n’ai plus jamais reçu de nouvelles. » Amina porte alors l’affaire en justice et plaide elle-même devant la Cour suprême. Un magistrat convoque le chef de la police, mais il échoue à obtenir de lui la moindre information sur le sort du disparu.

« Aucun juge, aucun ministre n’a jamais pu soumettre l’armée à la loi »

Sit-in devant le Parlement

Au début des années 2000, la « guerre contre la terreur » menée par les États-Unis précipite la région dans la violence. La vague de disparitions forcées s’accélère. Semaine après semaine, les journaux publient les témoignages de familles sans nouvelles de leurs proches. « Je pensais que mon cas était isolé, dit Amina, mais je me trompais. C’était une épidémie ! Des milliers de gens vivaient le même cauchemar, et l’écrasante majorité d’entre eux n’avait pas les mêmes ressources que moi. » Alors, poursuit-elle, « j’ai décidé d’aider ces familles et de m’engager dans l’activisme politique pour faire avancer notre cause ». En septembre 2006, elle organise un premier sit-in devant le Parlement. Seules une vingtaine de personnes y participent, mais, au fil des mois, le rassemblement grossit.

Amina collecte des centaines de témoignages de familles de disparus et les porte devant la Cour suprême. Après la démission de Musharraf en 2008, elle obtient ses premiers résultats. En 2012, son collectif plante un gigantesque campement devant le siège de la présidence. Après trois mois de mobilisation, il obtient la libération de 150 disparus. Les médias pakistanais se passionnent pour le combat de cette mère de famille, et l’opinion publique prend conscience de l’ampleur des disparitions. « La clé, c’était de mener un combat apolitique, centré sur les droits humains, dit-elle en souriant. Ce mouvement a offert aux familles un refuge, une plateforme neutre où elles pouvaient partager leur histoire. »

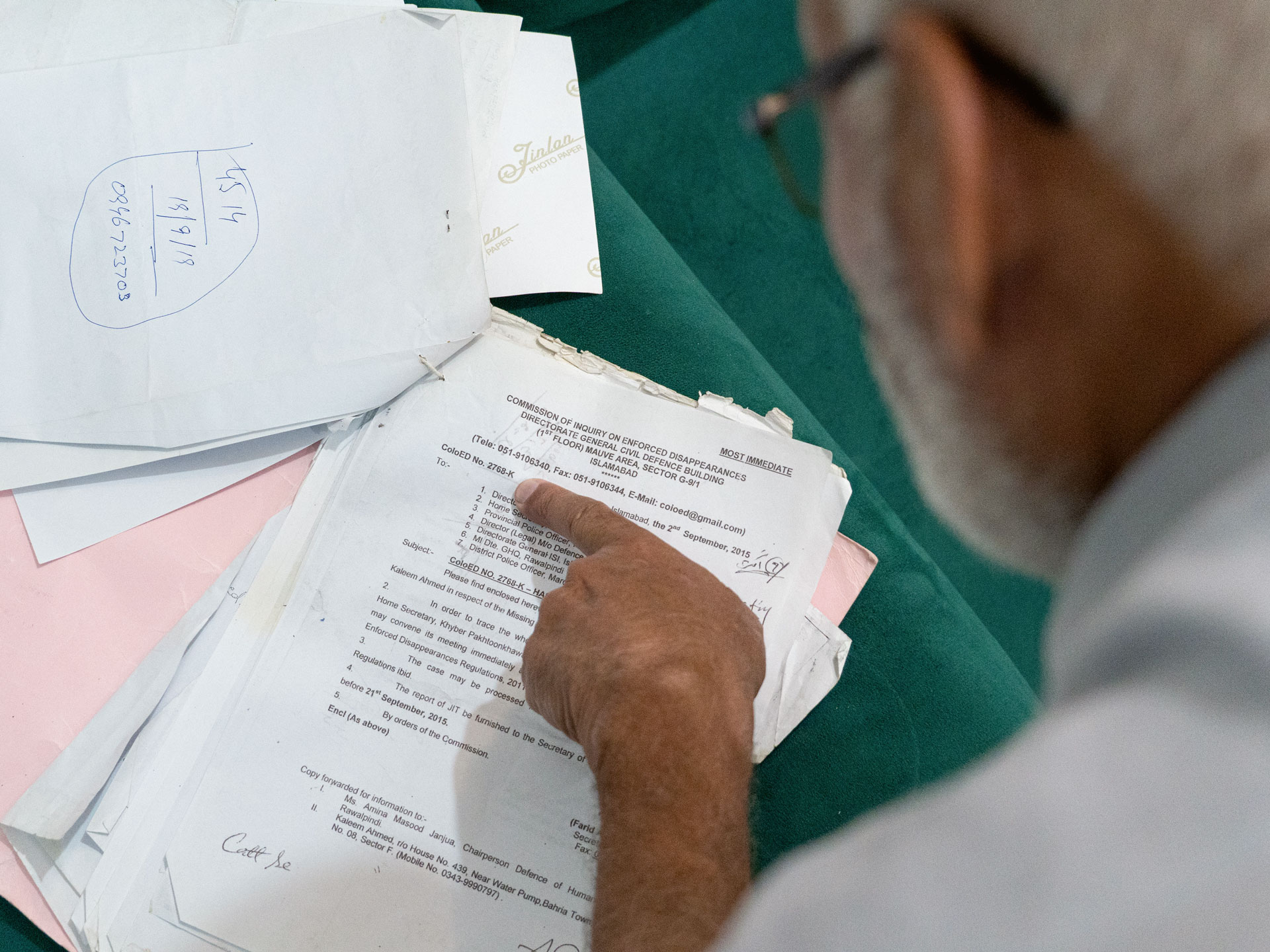

Khaleem Ahmad montre le dossier judiciaire de son fils Haseeb, victime d’une disparition forcée non loin de Peshawar en 2013.

Plus de vingt ans ont passé, et Amina continue de rechercher son mari, qui n’a jamais reparu. La charismatique quinquagénaire est devenue l’une des figures mondiales de la lutte contre les disparitions forcées, notamment en Asie. L’association qu’elle dirige désormais avec sa fille Aïsha, 28 ans, a représenté jusqu’ici plus de 3 000 familles devant les tribunaux pakistanais et obtenu la libération de 1 200 disparus. Nombre de ceux qui ont refait surface révèlent n’avoir jamais été interrogés pendant leurs années de détention. Amina décrit le mécanisme : « Après n’importe quel incident sécuritaire, les services de sécurité raflent les gens de manière indiscriminée, puis les laissent croupir en prison des années sans rien leur demander. Quand les cellules sont trop pleines, ils les relâchent. Des milliers de vies sont gâchées comme ça, de façon arbitraire et inutile. »

En une décennie, le Pakistan a glissé d’une démocratie fragile vers un régime autoritaire. Après l’adoption de la convention internationale contre les disparitions forcées de 2006, les médias pakistanais se passionnent un temps pour les milliers de disparus du pays. Mais peu à peu, ils détournent le regard. Waheed Murwad, journaliste politique influent qui a longtemps enquêté sur les disparitions forcées, en explique les raisons : « Les familles ont peur, et il devient de plus en plus difficile de les convaincre de témoigner. Ensuite, la précarité financière des journaux les rend frileux à critiquer les autorités. Et enfin, les reporters qui s’y risquent sont menacés. »

Ce quadragénaire aux yeux azur sait de quoi il parle : le 25 mars dernier, 14 agents de renseignement font irruption chez lui en pleine nuit. Ils l’emmènent vers une prison en périphérie d’Islamabad. Dans ses articles, Waheed Murwad dénonçait l’emprise délétère de l’armée pakistanaise. Il n’a dû sa libération qu’à la mobilisation de ses confrères, qui ont alerté l’opinion. Mais il reste sous surveillance. « L’armée peut revenir me chercher à tout moment. La liberté de la presse se meurt. Il n’y a plus de contre-pouvoir », se désole-t-il.

Imaan Mazari, elle aussi, a payé au prix fort son engagement. En 2023, lors d’une manifestation, la jeune avocate critique sans détour l’armée. La vidéo circule sur les réseaux sociaux. « En août, des militaires ont débarqué chez moi. Ils m’ont braqué une arme sur la tempe et m’ont embarquée. J’ai été détenue pendant près de deux semaines. » Au total, elle a été emprisonnée trois fois pour avoir défendu des victimes de disparations forcées. Jamais inculpée, elle n’a été libérée qu’à la faveur de campagnes médiatiques.

Des centaines de prisons secrètes

Depuis dix ans, dans un contexte d’effondrement de l’État de droit, les libérations se raréfient. La question hante désormais la société pakistanaise : les disparus sont-ils encore en vie ? Pour Waheed Murwad et Imaan Mazari, l’absence de contrôle judiciaire et parlementaire réduit chaque jour les chances d’échapper aux geôles clandestines du pays. Plusieurs enquêtes journalistiques révèlent l’existence de centaines de prisons secrètes à travers le pays, tenues par les services de sécurité. « Les conditions y sont atroces. On ne vous exécute pas nécessairement : on vous laisse dépérir. Si une personne a disparu depuis dix ans, elle n’est probablement plus en vie », résume le journaliste. Il se souvient de sept détenus libérés par la Cour suprême en 2012 : « Ils n’avaient que la peau sur les os. Plusieurs d’entre eux étaient revenus en chaise roulante, incapables de marcher. »

Dans ces prisons clandestines, la torture est systématique, ajoute Imaan Mazari : « Privation de sommeil, tabassages, électrocutions, violences sexuelles. Certains corps de disparus ont été retrouvés mutilés à la perceuse. » Entre 2011 et 2016, rien que dans la province du Baloutchistan, près de 1 000 corps d’activistes politiques et de séparatistes disparus ont été exhumés de fosses communes par des ONG locales. Amnesty International confirme l’existence de plusieurs d’entre elles.

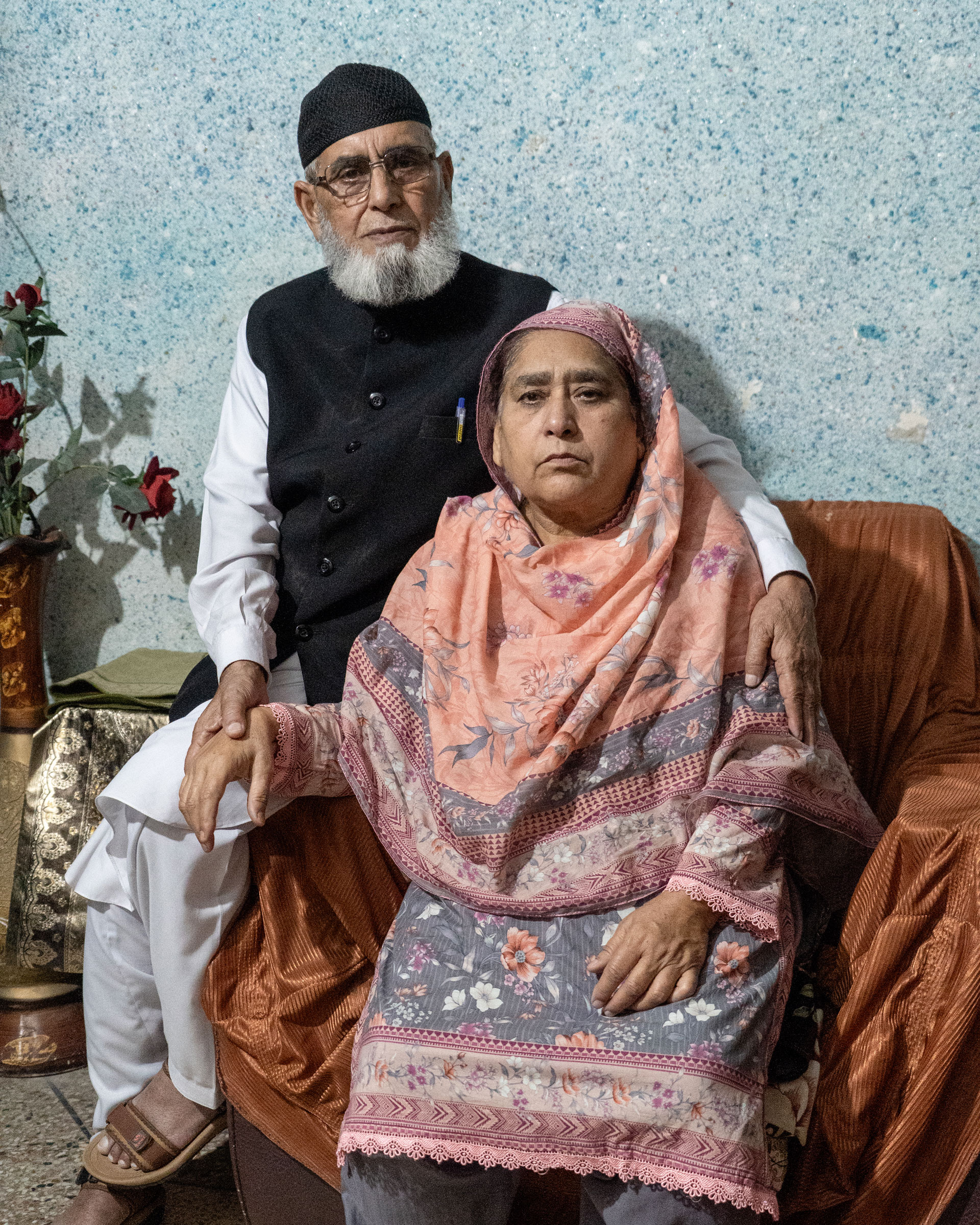

Toutes les familles le savent : le temps joue contre leurs disparus. Certaines, comme celles d’Amina Masood Janjua, continuent d’acheter de nouveaux vêtements à l’être aimé lors de chaque fête de l’Aïd, à la fin du ramadan, dans l’espoir qu’il revienne. Pour d’autres, l’attente devient un poison. Khaleem Ahmad, cadre à la retraite, vit depuis douze ans avec l’ombre d’une disparition : en 2013, son fils Hasseb, 16 ans, a été enlevé par six hommes armés. « C’est difficile de ne pas devenir fou ! Depuis, je ne dors plus que d’une oreille. Je prie chaque nuit qu’il revienne frapper à la porte. » Son épouse a déjà subi deux attaques cérébrales. Lui-même souffre d’une hypertension chronique.

Au début, il a remué ciel et terre, multiplié les démarches, sollicité juges et politiques. Il nous montre un épais dossier de lettres de supplication et de décisions judiciaires restées sans effet. Il les garde comme des reliques. « Nous vivons tels des animaux, dans un pays où les plus forts peuvent faire disparaître les plus faibles. Notre enfant a été enlevé sans motif, sans raison. Nous n’avons jamais reçu la moindre explication. C’est une torture épouvantable. » Ses larmes coulent.

« Je pensais que mon cas était isolé, mais je me trompais. C’était une épidémie »

Les leviers de pression

Depuis quinze ans, activistes pakistanais et organisations internationales, dont Amnesty International, pressent Islamabad de mettre fin aux disparitions forcées. En 2021, la ministre des Droits humains de l’époque, Shireen Mazari – mère de l’avocate Imaan Mazari – présente au Parlement un projet de loi pour criminaliser la pratique et améliorer les recours pour les familles. La société civile se mobilise derrière le texte. Mais sans résultat : le projet est dénaturé par une avalanche d’amendements, s’enlise dans la navette parlementaire et ne sera jamais voté. « Les services de sécurité ont manœuvré dans l’ombre pour torpiller la loi ! », accuse Amina Masood Janjua.

Et demain, si le Pakistan ratifiait la convention de 2006 sur les disparitions forcées, qui oblige les États signataires à rechercher les disparus, cela changerait-il vraiment la donne ? Contre toute attente, même les défenseurs des droits humains sont partagés. Sammi Deen Baloch, 26 ans, la plus célèbre militante baloutche, à la tête de Voice for Baloch Missing Persons, fait partie des désabusés. Son père, le Dr Deen Mohammed Baloch, a été enlevé en 2009 à Khuzdar, au Baloutchistan. Depuis, elle consacre l’essentiel de sa vie à manifester pour sa libération et pour les droits du peuple baloutche (3). En 2024, elle reçoit le prestigieux prix Front Line Defenders… avant d’être aussitôt interdite de quitter le territoire. À Karachi, le grand port du pays, elle nous reçoit juste après avoir passé dix jours en prison pour avoir organisé une manifestation. « Je ne compte plus les fois où j’ai été emprisonnée, menacée, torturée », souffle-t-elle, drapée dans l’étoffe jaune d’une tunique brodée. De ses immenses yeux noirs émane une colère froide. « Le monde semble impuissant vis-à-vis des disparitions au Pakistan. Ce pays n’a pas signé la convention de 2006, certes, mais il est membre du Conseil des droits de l’Homme, il a ratifié d’autres textes internationaux, comme la Convention contre la torture ou le Pacte relatif aux droits civils et politiques… Tout cela n’a rien changé ! Un traité de plus ou de moins ne changera rien à nos vies, parce que le monde ne répond pas ! », enrage-t-elle, le regard tourné vers la mer d’Arabie. Comme beaucoup d’activistes, Sammi Deen Baloch a renoncé à toute vie de famille. « Car c’est écrit d’avance : le lendemain de mon mariage, mon époux sera victime d’une disparition », dit-elle d’une voix posée.

« Je ne compte plus les fois où j’ai été menacée »

Waheed Murad, lui, refuse de sombrer dans le fatalisme. « L’armée pakistanaise est très soucieuse de son image internationale », affirme-t-il. Une ratification de la convention de 2006 ne ferait pas de miracles, mais elle pourrait, selon lui, contraindre les forces de sécurité à plus de prudence. « Quand j’ai été enlevé, en mars dernier, mes geôliers étaient furieux que ma mère ait lancé un appel sur les réseaux sociaux. Ils l’accusaient de salir l’image de l’armée dans le monde », se souvient le journaliste, encore incrédule. Pour lui, chaque disparition révélée au grand jour peut devenir un levier : « La pression médiatique internationale reste un des rares remparts. Les services de sécurité restent soucieux de faire bonne figure vis-à-vis de l’Occident. »

Mais ce souci de plaire pourrait ne pas durer. Autrefois proche des États-Unis sur le plan diplomatique et militaire, Islamabad se tourne désormais vers Pékin, peu regardant sur les droits humains. Aujourd’hui, la Chine fournit près de 80 % des armes pakistanaises, contre 50 % il y a quinze ans. Et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche affaiblit l’engagement américain en faveur du droit international.

Alors, certains démocrates pakistanais se tournent vers l’Europe comme ultime contrepoids. « L’Union européenne est de loin notre premier marché d’exportation. Et, en 2014, elle nous a octroyé le statut de SPG+ [système de préférences généralisées plus] », rappelle Waheed Murwad, en évoquant ce régime tarifaire préférentiel qu’a accordé Bruxelles au Pakistan en échange du respect de conventions internationales, dont plusieurs sur les droits humains. Pour Amina Masood Janjua, il est temps d’en faire un levier : « L’Europe doit se réveiller et brandir la menace de réviser ce régime tarifaire d’exception ! Il y a urgence : mon pays est en train de sombrer dans l’impunité la plus totale. »

1— « Truth Still Buried: The struggle for justice of missing people’s families in Syria », Amnesty International, publié le 29 août 2025.

2– Le nombre exact de victimes reste impossible à chiffrer : la clandestinité du crime et la peur des représailles dissuadent souvent les proches de signaler une disparition.

3— Groupe ethnique indo-iranien originaire des régions montagneuses à cheval entre l’Iran, le Pakistan et l’Afghanistan.