Conseillère d’insertion et de probation de 1979 à 1991, Dominique Simonnot a été ensuite journaliste à Libération où elle a créé une chronique judiciaire, puis au Canard enchaîné. Depuis octobre 2020, elle est Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté.

Extrait de La Chronique de novembre 2025 #468

— Propos recueillis par Thierry Brésillon, illustrations de Lola Bögelmann

En janvier 2020, la France a été sommée par la Cour européenne des droits de l’homme de remédier aux conditions indignes de ses prisons. La situation s’est-elle améliorée ?

Dominique Simonnot : Elle est pire ! La surpopulation carcérale a battu un nouveau record en juillet avec 85 000 détenus pour 62 500 places. Aujourd’hui, en moyenne, une prison prévue pour 100 personnes en contient 150. Certaines 200, d’autres 300. Au passage, 26 % des détenus sont en attente de jugement. Même si les femmes ne sont que 3,6 %, comme on a créé peu d’établissements, elles aussi sont entassées.

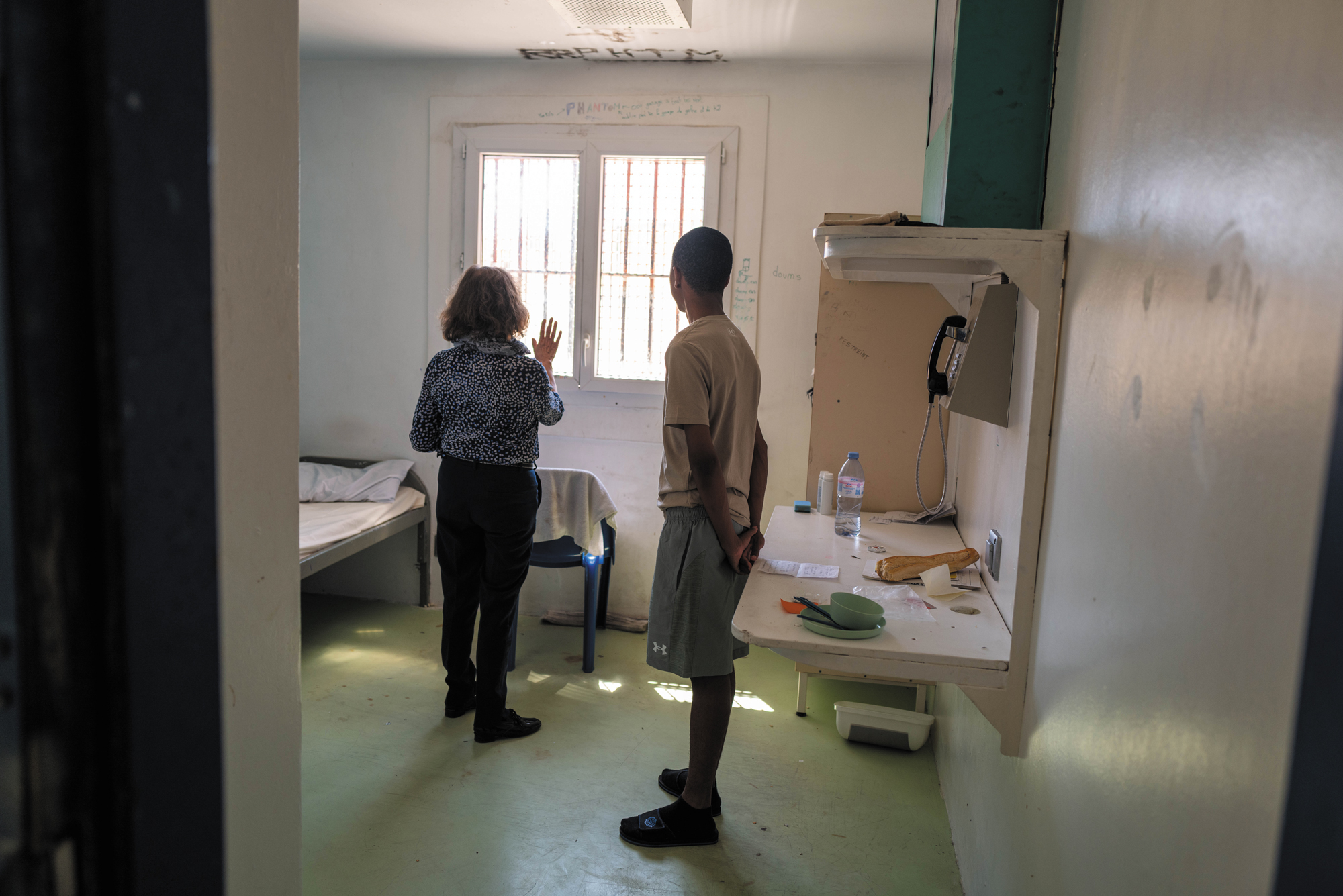

Dominique Simonnot © Thierry Chantegret

Comment expliquer cette dégradation ?

En quelques années, la durée moyenne des peines prononcées est passée de huit mois à onze mois et demi. C’est un des effets pervers de la révision de l’échelle des peines correctionnelles par la loi de mars 2019 : les peines de six mois ou moins doivent s’effectuer en théorie en dehors de la prison. Pour contourner cette règle, les magistrats ont pris l’habitude de prononcer des peines légèrement plus longues, souvent fixées à huit mois. De la même façon, puisque la loi interdit aujourd’hui de condamner à moins d’un mois de détention, les juges s’ajustent en prononçant 32 jours. Les comparutions immédiates sont aussi de grandes pourvoyeuses de détention. Mais surtout, il y a un emballement judiciaire sous l’influence d’un discours sécuritaire, politique et médiatique qui contamine les esprits et crée une demande de répression.

Au-delà des chiffres, que signifie concrètement la surpopulation carcérale ?

La loi française impose la cellule individuelle depuis 1875, mais un moratoire en reporte périodiquement l’application. Donc il y a deux détenus, voire trois par cellule. Plus de 5 000 prisonniers dorment ainsi sur un matelas posé au sol. Chacun dispose d’à peine un mètre carré, sans intimité, même pour les toilettes. Certains détenus mangent de moins en moins pour ne pas évacuer et souffrent de problèmes intestinaux horribles. Quelques-uns refusent même la promenade afin de profiter d’un moment de tranquillité. Dans les établissements, pour la plupart vétustes, les réseaux d’électricité, d’eau et de chauffage tombent en panne, les fenêtres ne sont pas étanches. Dans les cellules humides, punaises, cafards et rats grouillent partout.

© Karine Bizard/CGLPL

Juillet 2025, après la visite « inopinée » de l’établissement pénitentiaire pour mineurs de la Valentine, à Marseille, Dominique Simonnot a réclamé sa fermeture. Une recommandation rarissime.

Vous ne cessez de dénoncer l’inaction de l’État.

Il manque 6 000 surveillants. Faute d’agents pour accompagner les malades, de 30 à 40 % des rendez-vous médicaux sont annulés dans les maisons d’arrêt. Au lieu de deux promenades par jour, il n’y en a plus qu’une, un peu rallongée. Les détenus restent donc en cellule de vingt à vingt-trois heures par jour. En principe, le détenu devrait consacrer plusieurs heures à des activités, en particulier au travail, pour prouver ses efforts de réinsertion, mais c’est un privilège inaccessible. En France, seuls 25 % peuvent travailler. En Allemagne, ils sont 70 %. La loi exige pourtant que la prison prépare les détenus à leur sortie. Mais cette mission essentielle est complètement oubliée au profit d’une vengeance d’État. Dans ces conditions, la prison ne peut que fabriquer de la récidive.

Quelles sont les conséquences de la promiscuité et du désœuvrement ?

Aujourd’hui, la violence atteint un niveau alarmant, que ce soit entre détenus, contre les surveillants, mais aussi des surveillants sur les détenus. Et je ne parle pas de toutes les drogues qui circulent comme à l’extérieur ! Mais, sans la drogue, les prisons exploseraient. D’ailleurs, les saisies par l’administration sont « prudentes et parcimonieuses ».

Un détenu sur trois souffre de troubles psychiatriques ! Les examens avant défèrement en comparution immédiate, censés vérifier l’aptitude à l’incarcération, sont expédiés en cinq ou dix minutes. Or certains détenus peuvent être dangereux. Cinq ont été tués par leur codétenu durant ces derniers mois, dont un alertait l’administration qu’il était menacé. Il a été égorgé avec une tasse cassée. Dans les établissements pénitentiaires, le taux de suicide est dix fois supérieur à la moyenne nationale.

Faut-il construire davantage de prisons ?

La réponse immobilière est une fuite en avant. En 2017, Emmanuel Macron s’est engagé à créer 15 000 places d’ici à 2027. D’abord, c’est irréaliste, les délais de construction sont très longs, et, à ce jour, il n’y a environ que 3 000 places supplémentaires. Ensuite, les nouveaux établissements sont immédiatement surpeuplés.

De plus, c’est un gouffre financier, au détriment de la réhabilitation des établissements et surtout des budgets consacrés à la réinsertion ainsi qu’à l’accompagnement social. Ce sont les parents pauvres de la politique pénale. Il manque 1 000 conseillers d’insertion et de probation chargés de préparer la sortie des détenus et de les accompagner après leur libération.

La solution n’est pas de construire plus de prisons, mais de repenser la place de l’emprisonnement dans le système pénal, de développer les alternatives à la détention, orientées vers l’insertion sociale.

Quelles sont ces alternatives ?

Le placement extérieur par exemple : vous travaillez quelque part, et le soir, vous rentrez dans un endroit désigné par le juge, sous peine d’être considéré comme évadé. Mais les juges n’y recourent pas beaucoup, et l’État n’y consacre pas les moyens financiers nécessaires.

Les centres de semi-liberté, où les détenus ne passent que la nuit, restent pour la plupart à moitié vides. Des détenus condamnés à de la prison ferme y sont incarcérés alors que ces centres ne sont pas du tout conçus pour ça.

Il y a encore le travail d’intérêt général. Malheureusement, les magistrats ne sont pas convaincus de leur effet dissuasif et y recourent de moins en moins.

Tous ces dispositifs sont prometteurs, mais ils ne sont pas assez utilisés parce que les politiques ont peur de paraître laxistes et parce qu’on n’est pas sûr de leur efficacité en matière de réinsertion.

Peut-on imaginer d’autres mécanismes pour diminuer durablement la surpopulation ?

Je plaide pour que la « régulation carcérale » soit inscrite dans la loi. Il s’agit d’une libération, encadrée par les services pénitentiaires, accordée aux détenus un peu avant la fin de leur peine. Cela permettrait de retirer 7 000 détenus des prisons. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin(1) clame « je ne serai pas le ministre de la régulation », mais, dans la pratique, les instructions qu’il donne pour vider les prisons reviennent au même.

Les idées qu’il propose sur le développement des alternatives à la détention ne sont pas si éloignées des nôtres : en juillet, il déclarait qu’il faudrait réserver l’incarcération aux gens dangereux, coupables notamment d’atteintes aux personnes. Mais il serait plus crédible s’il changeait la loi au lieu de créer tous les quatre matins de nouvelles infractions sanctionnées de peine de prison.

« Nous incitons avocats et associations nà utiliser nos rapports pour porter plainte contre l’État »

Que manque-t-il pour mettre en œuvre ces solutions ?

Du courage politique ! Les responsables politiques sont conscients du problème, mais ils ont peur de la sanction électorale. Ce que je reproche au gouvernement, c’est l’absence de vision d’une politique carcérale cohérente. Le garde des Sceaux préfère lancer des polémiques sur « les activités ludiques » en prison ou annuler sa visite à la maison d’arrêt de Nîmes parce qu’il y a une « table de massage », alors que la situation est dramatique ! L’approche de l’élection présidentielle [en 2027] est malheureusement propice à cette démagogie sécuritaire.

J’incite les associations, comme l’Observatoire international des prisons, les associations de défense des détenus, d’avocats pénalistes et même les barreaux à se saisir de nos rapports pour porter plainte contre l’État. Avec un collectif d’une trentaine d’organisations, nous avons été auditionnés le 2 juillet dernier par l’Assemblée nationale. Je vais proposer une loi. Je ne me fais pas d’illusion, mais nos idées commencent à infuser.

1— L’entretien a eu lieu avant la démission du gouvernement d’octobre 2025.

Un pouvoir d’alerte

Le poste de Contrôleur général des lieux de privation de liberté a été créé par une loi de 2007, en application du protocole facultatif à la Convention contre la torture du 18 décembre 2002.

> Sa mission consiste à vérifier que toute personne enfermée sur décision judiciaire ou administrative n’est pas soumise à des traitements inhumains et dégradants.

> Son champ de compétence couvre les prisons, les services fermés des hôpitaux psychiatriques, les centres de rétention administrative pour étrangers, les centres éducatifs fermés pour mineurs, les locaux de garde à vue de la gendarmerie et des commissariats et les zones d’attente avant expulsion dans les aéroports. Il peut émettre des avis et des recommandations urgentes.

À lire

Dignité en prison. Quelle situation deux ans après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme ?, rapport de juin 2022, Observatoire international des prisons, en partenariat avec Amnesty International, en ligne sur oip.org