Politiste, spécialiste de la Palestine, Xavier Guignard a publié avec Alizée De Pin, Comprendre la Palestine. Une enquête graphique 1 (éd. Les Arènes), qui retrace l’histoire des Palestiniens depuis 1920.

Grand Entretien de la Chronique de mai 2025 # 462

— Propos recueillis par Thierry Brésillon, illustrations d’Alizée De Pin

Vous écrivez que la partition de la Palestine décidée en 1947 a été le point de départ du drame, et non une solution équitable. Pouvez-vous l’expliquer ?

L’idée d’un partage du territoire était déjà évoquée en 1937 lorsque les Britanniques, alors puissance mandataire, ont dû faire face à la révolte palestinienne déclenchée par l’expansion du projet sioniste.

Mais le plan de partage adopté le 29 novembre 1947 ne satisfaisait personne : les Palestiniens s’estimaient spoliés, et les Israéliens voulaient disposer d’un « maximum de territoire avec un minimum d’Arabes ». Le partage portait en lui les germes d’un nettoyage ethnique et ne pouvait que provoquer une guerre, de 1947 à 1949, à l’issue de laquelle Israël a pris le contrôle de 78 % de la Palestine et expulsé de son territoire 750 000 Arabes des 900 000 qui le peuplaient.

On a voulu croire que les accords d’Oslo, signés en 1993, allaient aboutir à la création d’un État palestinien et mettre fin au conflit. En réalité, ils ne parlaient ni État ni souveraineté palestinienne. Ils repoussaient – au terme d’une période transitoire de cinq ans – le règlement définitif de questions essentielles : les frontières, Jérusalem, les réfugiés et le statut des territoires palestiniens… Ils ne prévoyaient pas l’arrêt de la colonisation israélienne. En pratique, ces accords ont seulement organisé la cogestion des territoires occupés entre Israël et une entité palestinienne dotée d’une autonomie limitée. Mais toutes les compétences d’un État sont restées entre les mains d’Israël.

Du point de vue israélien, l’Autorité palestinienne a surtout pour rôle de maintenir l’ordre au sein de la population palestinienne. Son principal développement concerne son appareil sécuritaire, qui collabore étroitement avec les services israéliens, mais uniquement dans l’objectif d’assurer la sécurité des Israéliens. Dans le même temps, l’Autorité palestinienne utilise cette surveillance pour réprimer toute contestation de sa stratégie, de ses exactions ou de sa corruption, et toute forme de revendication qu’elle ne maîtrise pas, alors qu’elle a été incapable de protéger les intérêts des Palestiniens. Au fil des années, son caractère antidémocratique et policier s’est intensifié, si bien qu’elle n’a plus aucune légitimité populaire.

En juillet 2000, lors du sommet de Camp David, les conditions proposées par les Israéliens pour mettre fin à la période transitoire étaient inacceptables pour les Palestiniens. Le processus de paix s’est enlisé, les gouvernements israéliens successifs ont feint de continuer à négocier, mais ils se sont surtout efforcés de pérenniser un faux statu quo, durant lequel ils ont pu étendre et consolider l’emprise des colonies dans les territoires occupés, et renforcer un système de ségrégation territoriale. Finalement, le 18 juillet 2024, la Knesset a officiellement rejeté la création d’un État palestinien.

Sur le temps long, l’idée d’une partition de la Palestine, qui n’a jamais été pleinement réalisée, a servi de façade pour masquer la domination d’un seul État, inégalitaire, sur deux peuples. Et qui dorénavant s’affirme sans masque.

Sur le temps long, l’idée d’une partition de la Palestine, qui n’a jamais été pleinement réalisée, a servi de façade pour masquer la domination d’un seul État, inégalitaire, sur deux peuples.

La notion d’apartheid est-elle pertinente pour décrire la réalité d’un État israélien exerçant sa domination sur les Palestiniens ?

L’apartheid est une catégorie très précise du droit international : il désigne un régime institutionnalisé de discrimination systématique et de domination d’un groupe ethnique sur un autre. Plusieurs éléments permettent d’envisager cette qualification pour Israël. D’abord, en Israël même, il existe une hiérarchie des statuts juridiques. Les citoyens juifs israéliens voient l’intégralité de leurs droits garantis par la loi, tandis que les Palestiniens citoyens d’Israël (17 % de la population), bien qu’ayant un passeport israélien et soumis à la loi israélienne, sont victimes de pratiques ou de lois discriminatoires (la possibilité d’acquérir des terres, la délivrance de permis de construire, l’accès à certaines aides sociales, la liberté d’expression…).

De plus, environ deux tiers des villes et villages israéliens interdisent l’installation de familles palestiniennes. Enfin, la loi fondamentale de 2018 sur « Israël État-nation du peuple juif » les relègue officiellement au rang de citoyens de seconde zone.

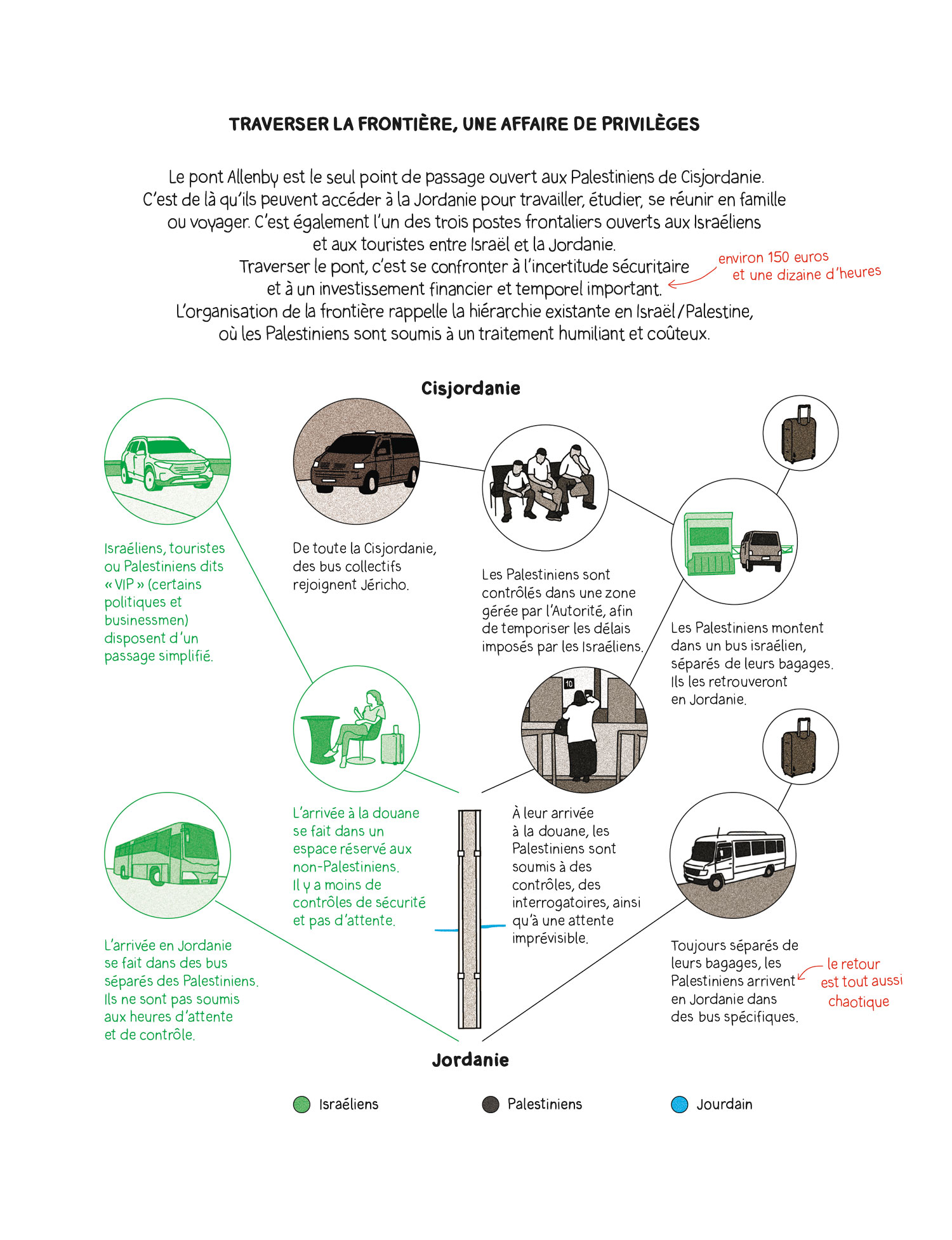

Les Palestiniens de Jérusalem ont un statut encore plus précaire : ils sont des apatrides. Ils ne sont pas citoyens israéliens, mais seulement résidents permanents, un statut révocable à tout moment, par exemple s’ils s’absentent du pays pour étudier à l’étranger. Enfin, les Palestiniens de la bande de Gaza et de Cisjordanie ont des documents fournis par l’Autorité palestinienne. Mais pour emprunter certaines routes, accéder à leur champ de l’autre côté du mur de séparation, se rendre en Israël pour travailler, se soigner, voyager, etc., ils dépendent de permis délivrés par une « administration civile » qui est en réalité un département de l’armée israélienne. Ils relèvent exclusivement de la justice militaire israélienne et peuvent être placés en détention administrative sans accusation ni procès et sans limite de temps par les autorités israéliennes.

Les colons israéliens vivant en Cisjordanie relèvent, eux, du droit commun israélien. Ils bénéficient d’un réseau routier moderne leur permettant une circulation fluide de la côte à la vallée du Jourdain, alors que les Palestiniens doivent prendre des routes secondaires entravées par plus de 800 checkpoints.

Ainsi, sur un même territoire, deux populations sont soumises à des régimes juridiques distincts, en fonction de critères ethniques et religieux. C’est une situation chimiquement pure d’apartheid.

On débat beaucoup pour savoir si la solution à un État commun serait préférable à celle à deux États. Quelles sont les options envisageables aujourd’hui ?

En réalité, c’est une troisième issue qui se dessine : l’effacement non seulement de la question palestinienne, mais aussi de la réalité palestinienne. Les opérations militaires en cours en Cisjordanie visent à solder la question des réfugiés et préparent l’annexion d’une grande partie de son territoire, tandis que l’on parle ouvertement de déporter la population de Gaza.

La diplomatie française, avec l’Arabie saoudite, tente de relancer l’idée d’un État palestinien. Mais dans les conditions actuelles, un tel État ne serait qu’un assemblage de bantoustans 2, de municipalités aux compétences élargies, un État sans armée et privé de contrôle sur ses frontières, son espace aérien et sa politique étrangère. On pourra toujours appeler cela un État pour proclamer la résolution du conflit, mais on aura créé un État sans souveraineté, sans substance.

La question de l’État pour l’État n’a en fait pas beaucoup d’intérêt. La seule question à se poser c’est de savoir si tous les habitants entre la mer et le Jourdain ont des droits égaux et protégés. Si la réponse est non, la solution ne sera pas viable.

Une solution à un État unique, en théorie, pourrait mieux garantir cette égalité. Il existe de nombreux schémas institutionnels permettant d’assurer à la fois l’unicité des droits politiques individuels et la pluralité des droits collectifs de chaque peuple. C’est un débat qui demanderait beaucoup de créativité. Mais, pour le moment, faire coexister Israéliens et Palestiniens paraît hors de portée.

L’un des effets du processus d’Oslo et de l’obsession de la reconnaissance internationale d’un État palestinien a été d’affaiblir la réflexion stratégique du mouvement national palestinien. Toute la réflexion qu’il avait menée, jusque dans les années 1980, sur les modalités d’une coexistence a été perdue. Cette dynamique a disparu, laissant l’initiative aux forces les plus radicales du gouvernement israélien, qui appliquent désormais leur projet de liquidation des Palestiniens sans véritable opposition politique.

1— Voir p. 43. 2— Territoire créé par le régime d’apartheid en Afrique du Sud, qui regroupait des populations noires. Par extension, toute enclave ethnique où des minorités autochtones sont discriminées.