Entretien avec Souleymane Sow, directeur d’Amnesty International Guinée Ce Guinéen a fondé une antenne jeunes d’Amnesty International à Rennes durant ses études en France. De retour au pays, il a cocréé la section guinéenne en 2019. Il mène depuis un travail acharné de plaidoyer pour la justice et les libertés.

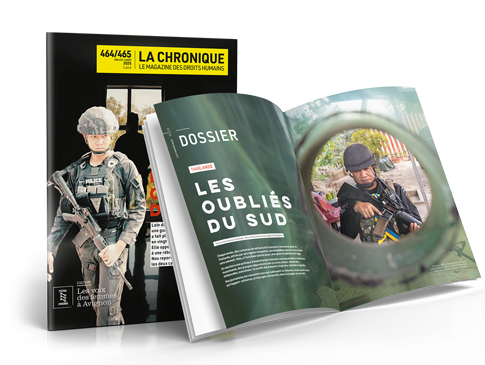

La Chronique, le magazine des droits humains / N°464/465

Extrait de La Chronique d’été 2025 # 464-465

— Propos recueillis par Grégoire Osoha, illustration de Lola Bögelmann

En 2015, la Guinée lance une réforme de sa justice avec l’appui du Programme des Nations unies pour le développement. Pourquoi avez-vous décidé de vous en mêler ?

Souleymane Sow : Quand nous avons appris que l’État envisageait de réviser nos textes juridiques, notamment le Code pénal, il nous est apparu évident que nous ne pouvions pas rester inactifs. Cette réforme allait aborder des sujets fondamentaux comme la torture ou la peine de mort – autant dire l’ADN d’Amnesty International. Mais nous ne voulions pas mener ce combat seuls. Il était essentiel que notre position ne soit pas perçue comme imposée de l’étranger. Nous avons donc immédiatement cherché des partenaires au sein de la société civile guinéenne, avec lesquels nous partagions des valeurs communes, et nous avons créé le Collectif d’ONG pour des textes respectueux des droits humains.

Par quoi avez-vous commencé, concrètement ?

Avant même d’approcher les parlementaires chargés de voter le futur Code pénal, nous devions nous reposer sur un socle juridique solide. Avoir un cap clair pour l’ensemble du processus. Pendant des jours, et parfois des nuits, nous avons décortiqué un à un les 1 100 articles du Code pénal et les 1 200 du Code de procédure pénale, pour identifier ceux qui contrevenaient aux droits humains. Nous nous sommes appuyés sur les conventions internationales et sur les codes pénaux d’autres pays, afin de rédiger nos propres propositions d’amendements. Ce travail de fourmi s’est fait en équipes de cinq à vingt personnes selon les disponibilités des militants. C’était passionnant. Mais, très vite, l’urgence du calendrier parlementaire nous a rattrapés : il fallait poursuivre la recherche tout en commençant à approcher les députés, pour ne pas arriver trop tard.

Justement, comment s’est passé ce plaidoyer auprès des élus ?

C’était intense [rires]. Nous avons réussi à mettre la main sur un répertoire contenant les coordonnées de tous les députés – qu’il a d’abord fallu actualiser. Ensuite, nous les avons contactés un par un pour leur présenter notre démarche. Je dois dire que nous avons toujours été reçus avec courtoisie, sans doute grâce à notre persévérance. De janvier à mai 2016, c’est comme si nous avions habité au Parlement. Nous y passions toutes nos journées. Je pense que notre capacité à décrocher autant de rendez-vous avec les députés venait aussi de notre posture. Jamais agressive, jamais partisane. Nous avons parlé avec tout le monde, dans un esprit pédagogique. Nous rappelions que la Guinée avait signé des traités internationaux et qu’il était logique de les respecter.

« Le député nous interrogeait : “Que faites-vous là, tous les jours, devant mon bureau ?“ nNotre réponse ne changeait pas : “Nous voulons faire abolir la peine de mort“ »

Comment a été obtenue l’abolition de la peine de mort ?

© Benoît Guillou

Conakry, 7 décembre 2012. Souleymane Sow est alors chargé de développer Amnesty International en Guinée.

C’est l’un des sujets les plus sensibles. Je me souviens d’un président de groupe parlementaire qui y était farouchement opposé. Pendant plusieurs jours, mes collègues et moi, nous nous sommes postés devant son bureau. Chaque fois, il nous interrogeait : « Que faites-vous là ? » Et notre réponse ne changeait pas : « Nous voulons faire abolir la peine de mort. » Un jour, je lui ai dit : « Honorable, je ne vous demande pas de voter pour ce texte, je vous demande seulement d’accepter un petit débat. Vous m’expliquerez votre position, et j’aurai la possibilité de vous répondre. » Il a accepté. Il nous a raconté que, quand il était étudiant, l’une de ses meilleures amies avait été poignardée par un « fou », qui fut ensuite condamné à mort. Je lui ai répondu : « Honorable, avec tout le respect dû, vous avez étudié la médecine. Vous savez bien qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être pleinement responsable de ses actes. » Cette discussion l’a fait évoluer. Dans ce cas, c’est l’écoute et une argumentation éclairée qui ont permis d’avancer. Mais il a fallu aussi, parfois, utiliser d’autres moyens [rires]. Un président de groupe parlementaire restait inflexible malgré nos explications. Nous avons alors décidé de nous adresser au président de son parti politique, dont nous connaissions la position abolitionniste. Nous lui avons dit : « Nous sommes désolés, mais si cela continue, nous devrons communiquer publiquement sur les contradictions internes de votre parti. » Le lendemain, le député devenait abolitionniste. Et pour finir, nous avons réussi à obtenir une majorité au Parlement !

Après cette victoire sur le Code pénal, vous vous êtes attaqués au Code civil…

Exactement. Cette réforme a été bien plus longue : elle a duré de 2016 à 2019. Les élus étaient beaucoup plus réticents. Mais nous n’avons jamais lâché. Le Code civil de l’époque comportait de nombreuses discriminations. À l’instar de l’adultère qui, commis par une femme, était un motif de divorce, mais non celui commis par un homme. Il y avait aussi des inégalités dans les droits à l’héritage et dans l’enregistrement des naissances. Nous n’avons pas obtenu toutes les réformes espérées, mais, au vu du contexte politique, nous avons arraché de belles avancées. La polygamie, par exemple. Notre combat pour son abolition avait mal commencé : les députés venaient d’en voter le maintien en première lecture. Le jour même, nous avons interpellé le président Alpha Condé, en lui rappelant qu’il avait placé son mandat sous le signe des droits des femmes. Le soir, un décret renvoyait le texte au Parlement. Au final, la polygamie n’a pas été abolie, mais elle est désormais encadrée. Elle n’est autorisée que si les deux époux y consentent expressément lors du mariage.

Depuis le coup d’État de 2021, faire du plaidoyer est-il toujours possible en Guinée ?

C’est beaucoup plus difficile. Par exemple, en 2019, pendant la réforme du Code civil, nous pouvions encore organiser des sit-in devant le Parlement pour mettre la pression sur les élus. Aujourd’hui, ce type de rassemblement est quasiment toujours interdit. Mais il n’est pas question de se taire. En février dernier, Amnesty International Guinée s’est rendue à Genève avec cinq autres ONG guinéennes pour présenter nos recommandations dans le cadre de l’Examen périodique universel des droits humains dans notre pays1. La situation en Guinée reste complexe et inquiétante, mais nous continuerons à saisir chaque opportunité pour faire avancer les droits humains. On y croit.

1— Mécanisme du Conseil des droits de l’homme de l’ONU qui permet d’évaluer tous les quatre ans et demi la manière dont chacun des 193 États membres s’acquitte de ses obligations et engagements en matière de droits humains.

La junte durcit la répression

Le 5 septembre 2021, Alpha Condé, président controversé depuis 2010, est renversé par un coup d’État militaire. Depuis, le pays est dirigé par le général Mamadi Doumbouya et un Conseil national de la transition, dont les membres sont nommés par la junte, tenant lieu de Parlement.

Selon le rapport annuel 2024 d’Amnesty International, cette junte a intensifié la répression de l’opposition pacifique. En mai 2022, elle prononce une interdiction totale des manifestations. Les forces de sécurité usent alors d’une force excessive pour disperser les rassemblements citoyens. L’accès à Internet est restreint, des radios et des chaînes de télévision perdent leurs autorisations d’émettre. Par ailleurs, plusieurs militants sont placés en détention arbitraire ou soumis à une disparition forcée.