Chaque mois dans notre magazine La Chronique, une personnalité prend la parole sur un sujet qui lui tient à cœur. Sara Forestier, actrice révélée à 19 ans par un César du meilleur espoir féminin, a compris très tôt à quel point l’industrie du cinéma pouvait être sexiste. Elle raconte ici combien il est difficile de briser le silence qui règne depuis longtemps sur les plateaux.

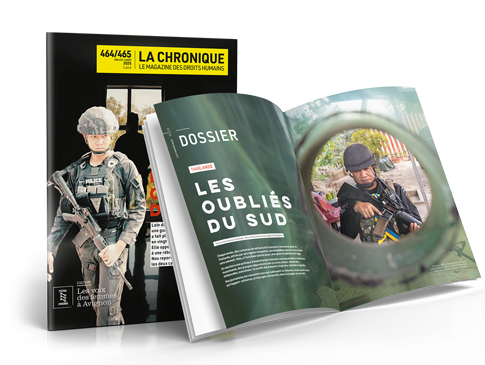

La Chronique, le magazine des droits humains / N°464/465

Extrait de La Chronique d’été # 464-465

– Propos recueillis par Laurent Rigoulet

La première fois que je me suis engagée publiquement, c’était en mai 2007, sur le tapis rouge du Festival de Cannes. J’avais 20 ans. Grâce à mon rôle dans L’Esquive, d’Abdellatif Kechiche, J’étais devenue une jeune actrice en vue, primée aux César. Mais très vite, j’ai ressenti un malaise : à quoi bon cette exposition si elle ne servait qu’à entretenir une image, loin des luttes et des réalités du monde ? Alors, en accord avec Amnesty International, j’ai décidé de porter une robe ornée de douilles et de revolvers pour dénoncer la prolifération irrégulée des armes. Je n’avais rien dit au protocole, j’ai donc pris le risque de finir « blacklistée ». Juste avant de monter les marches, j’ai fait tomber mon kimono. L’ambiance s’est tendue : les flingues étaient faux mais les munitions véritables. Mon geste était instinctif, mon discours loin d’être élaboré. J’étais jeune, mais je voulais agir. J’avais envie de me rapprocher d’une organisation capable de faire pression sur les États, à l’époque où se discutaient des traités sur les ventes d’armes. J’avais vu Lord of War, de Andrew Niccol (2005), l’histoire d’un trafiquant alimentant les zones de conflits comme le Liberia. Le mal me semblait impossible à éradiquer, mais il y avait des combats à mener pour changer les lois, réduire l’impunité. C’est important que des artistes s’opposent aux guerres, bien sûr. Mais l’impact est plus fort quand la parole révèle les faits qui permettent de rétablir un rapport de force.

“Lors de mon premier casting de fiction, à 13 ans, on m’a demandé d’enlever ma culotte, pour une scène comique, mais j’ai refusé et je suis partie”

Des magazines people, contrôlés par de grands groupes financiers, se sont moqués de moi, mais je m’en fichais. Dès mes débuts, j’ai décidé de ne pas me soumettre aux règles. On me l’a reproché : « Tu ne joues pas le jeu ! » C’est vrai. J’ai vite pris l’habitude de dire non. Lors de mon premier casting de fiction à 13 ans, on m’a demandé d’enlever ma culotte pour une scène comique. J’ai refusé et je suis partie. Une fois connue, j’étais invitée à poser dans les magazines et l’on me demandait de me cambrer, d’être sexy, lascive, d’entrouvrir la bouche, d’humidifier mes lèvres. Intérieurement, je bouillonnais, je résistais, je faisais la gueule, je me sentais mal, mais je restais ferme. Pourquoi devais-je jouer à la poupée alors que je n’en avais pas envie et que ce n’est pas nécessaire dans un métier où l’on transmet des émotions ? Cela peut sembler anodin, mais, à cet âge-là, c’était violent. Parmi les actrices les plus célèbres de ma génération, j’étais celle qu’on voyait le moins en couverture des médias. J’en ai sûrement souffert, mais je ne regrette rien.

À l’époque, l’affaire Weinstein1 n’avait pas encore éclaté. La parole ne s’était pas libérée, loin de là. Quand le mouvement #MeToo a démarré, j’ai enfin pu exprimer ma colère contre le milieu du cinéma et ce qu’il fait aux actrices. Je me souviens d’une émission chez Léa Salamé2, où j’ai refusé d’être maquillée et coiffée. Elle m’a demandé si une comédienne ne devait pas susciter le désir. Après l’émission, je lui ai envoyé un SMS pour préciser ma pensée : « Le désir d’une femme est plus important que celui qu’elle suscite. » J’étais instinctivement féministe avant même de comprendre ce mot. Ma réflexion était encore peu construite, mais j’ai commencé à parler. J’ai raconté qu’un réalisateur m’avait retiré un rôle après que j’ai refusé de coucher avec lui. Sur le tournage de L’Esquive, un technicien m’a dit, alors que j’avais 15 ans : « J’ai envie de te faire l’amour dans les fesses. » Silence autour de moi. Un collègue l’a recadré, mais tout a continué, comme si de rien n’était ! J’essayais d’en parler, au détour d’interviews, mais personne ne reprenait mes propos. Jusqu’à ce que l’affaire Weinstein change la donne.

© Victor Tonelli/Reuters

Sara Forestier à Cannes

Le témoignage d’Adèle Haenel, publié par Médiapart en novembre 2019, m’a bouleversée. Elle accusait le réalisateur Christophe Ruggia d’attouchements, alors qu’elle avait entre 12 et 15 ans. J’avais pour elle un respect infini. C’était la comédienne que j’avais envie d’admirer, je la considérais comme une sœur. Sur les photos, je voyais qu’elle aussi refusait de se plier aux attentes. Je sentais en elle une colère sourde. Quand elle s’est opposée à l’attribution d’un César à Roman Polanski3, tout le milieu du cinéma l’a abandonnée, critiquée, exclue. Moi, je lui ai apporté mon soutien dans l’émission Boomerang sur France Inter. J’ai parlé de ces agresseurs protégés par la profession, en proposant qu’ils soient tenus pour responsables financièrement – à travers des clauses assurantielles – si un tournage devait être interrompu à cause d’eux.

J’ai aussi évoqué ce qui m’était arrivé sur un film, où j’ai été frappée par un acteur4. J’ai couru porter plainte, mais la réalisatrice est venue dans le commissariat pour m’en empêcher, préférant sauver son film. J’ai tenu bon. Pour me silencier davantage, on m’a licenciée, et j’ai sombré dans une profonde dépression. Ce sont d’autres témoignages qui m’ont aidée à tenir : celui d’Isabelle Adjani, giflée par Niels Arestrup au théâtre, ou celui de Myriam Boyer, frappée et licenciée elle aussi par le même acteur. Elle a porté plainte et gagné. Dans tous ces cas, comme dans le mien, on a essayé d’inverser l’accusation, d’affirmer que les victimes étaient fautives, qu’elles n’étaient pas nettes. Le manque de soutien est effarant. Rien ne changera tant qu’on n’affrontera pas les complicités qui font tenir ce système. On parle souvent de « silence complice », mais la complicité est en réalité très bruyante, très active, les intimidations sont là, les punitions aussi. Moi, on a voulu me faire taire. J’ai porté plainte et j’irai jusqu’au bout. Aujourd’hui, je me sens libre à l’égard de ce métier. J’ai tourné un film avec Emmanuel Mouret, juste pour le plaisir. Je place la dignité au-dessus de tout.

1— L’affaire Weinstein a éclaté en octobre 2017, après une enquête du New York Times. Dans les jours qui ont suivi, de nombreux témoignages d’agressions ont circulé sur les réseaux sociaux, lançant ainsi le mouvement #MeToo.

2– Émission Stupéfiant, le 6 novembre 2017, sur France 2.

3– Le réalisateur était accusé de viols et condamné pour des actes sexuels sur mineure.

4– Sara Forestier a déposé plainte contre l’acteur, qu’elle accuse de l’avoir giflée sur le tournage du film Bonhomme en 2017. Nicolas Duvauchelle dément ces accusations et affirme que les faits sont déformés.

© Victor Tonelli/Reuters

FILMOGRAPHIE

2004 L’Esquive, d’Abdellatif Kechiche César du meilleur espoir féminin

2010 Le Nom des gens de Michel Leclerc César de la meilleure actrice

2013 Suzanne de Katell Quillévéré

2015 La Tête haute d’Emmanuelle Bercot

2019 Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin

2024 Trois amies d’Emmanuel Mouret