Figure majeure de la lutte des Wet’suwet’en pour leurs terres, Sleydo’ a pourtant grandi éloignée de sa culture. Elle a renoué avec ses racines et dénonce l’acculturation forcée des autochtones au Canada.

Extrait de La Chronique de septembre #466

— Propos recueillis par Aurélia Blanc, illustration d’Alizée De Pin, photos de Benjamin Girette

Dans quel contexte familial avez-vous grandi ?

Sleydo’ : J’ai grandi dans le nord du Canada avec ma mère et ma sœur aînée, sans savoir que j’étais wet’suwet’en. Ma mère ignorait que son père appartenait à cette nation. Comme beaucoup d’enfants autochtones, elle a été placée en famille d’accueil pendant The Sixties Scoop1 (« la rafle des années 1960 », en français), alors qu’elle était bébé. Elle savait juste qu’elle venait d’une famille autochtone, car sa famille d’accueil lui avait dit que c’étaient des gens « mauvais », des alcooliques, et qu’elle devait les éviter. En revanche, elle ignorait tout de son appartenance à cette nation. Des années plus tard, elle a retrouvé ses frères et sœurs, mais pas ses parents. Ce fut pour elle source de grande souffrance. Sa vie a été instable, marquée par l’alcoolisme et des problèmes d’addiction. Pourtant, elle nous a toujours inspirés, et je suis proche d’elle.*

Comment cette assimilation à la culture dominante a-t-elle influencé votre jeunesse ?

À la maison, on ne parlait ni des nations autochtones ni de la nation wet’suwet’en. Mais un jour, à l’école, un professeur nous a lancé à ma sœur et à moi : « Ah vous, vous êtes des métisses2. » En effet, nous venons d’un mélange. Il faut savoir que là où j’ai grandi, à Burns Lake, un village de quelques milliers d’habitants, les gens étaient extrêmement racistes. Dans les restaurants et les bars, il y avait, de fait, une ségrégation totale entre Blancs et autochtones. C’était très violent. Par exemple, chaque année, une bataille rangée sur la plage opposait les deux camps, chacun apportait des battes de baseball et s’affrontait. Nous, nous n’appartenions à aucun groupe. À cette époque, dans les années 1990, je n’avais aucune envie d’explorer mes racines autochtones. C’était quelque chose que je préférais ne pas mettre en avant, car c’était très stigmatisé.

© Benjamin Girette

Sleydo’ et Freda Huson, une autre militante wet’suwet’en, ont vu pour la première fois le totem K’ëgit, sculpté au XIXe siècle, au musée du quai Branly, à Paris.

Quand avez-vous découvert votre héritage ?

Bien plus tard, lorsque, à l’âge adulte, j’étais à l’université de Victoria. Avant un master en gouvernance indigène, j’ai passé une licence de sociologie, et c’est là que j’ai pris conscience de l’impact de la colonisation. Cela m’a rendue furieuse. J’ai découvert The Sixties Scoop et le système des pensionnats pour les enfants autochtones – des sujets jamais abordés dans ma famille. J’ai donc reconsidéré mes propres expériences : le parcours de ma mère, ou encore mon sentiment de n’appartenir à aucun endroit, à aucune communauté. J’ai commencé à comprendre pourquoi mon peuple souffrait. Alors même que je m’étais juré de ne jamais retourner dans le Nord, j’ai passé mes étés, avec ma famille, m’initiant aux activités traditionnelles comme la pêche. J’ai compris ce qui me manquait : connaître l’histoire et la culture des Wet’suwet’en, éprouver sentiment d’appartenance et entretenir une relation spirituelle à la terre… J’ai réalisé que je n’avais jamais connu ces choses essentielles qui font qu’un Wet’suwet’en est wet’suwet’en.

Qu’est-ce qui vous a décidée à revenir définitivement sur votre territoire ancestral ?

Mes études universitaires m’ont ouvert les yeux sur l’importance vitale de la terre et de la gouvernance autochtone. Je me souviens d’un jour, en cours, où une pensée m’a frappée : « Mais qu’est-ce que je fais là ? Si je veux donner du sens à tout ça, il faut absolument que je rentre à la maison [en terre wet’suwet’en]. C’est là que tout va se jouer. » Cela faisait déjà un moment que j’assistais aux conseils de gouvernance des clans avec ma mère et ma sœur. Quelques années plus tard, j’ai sauté le pas. À 30 ans, après la naissance de mon premier fils, je suis rentrée chez moi. Je désirais qu’il grandisse en apprenant tout ce que je n’avais pas eu la chance de connaître.

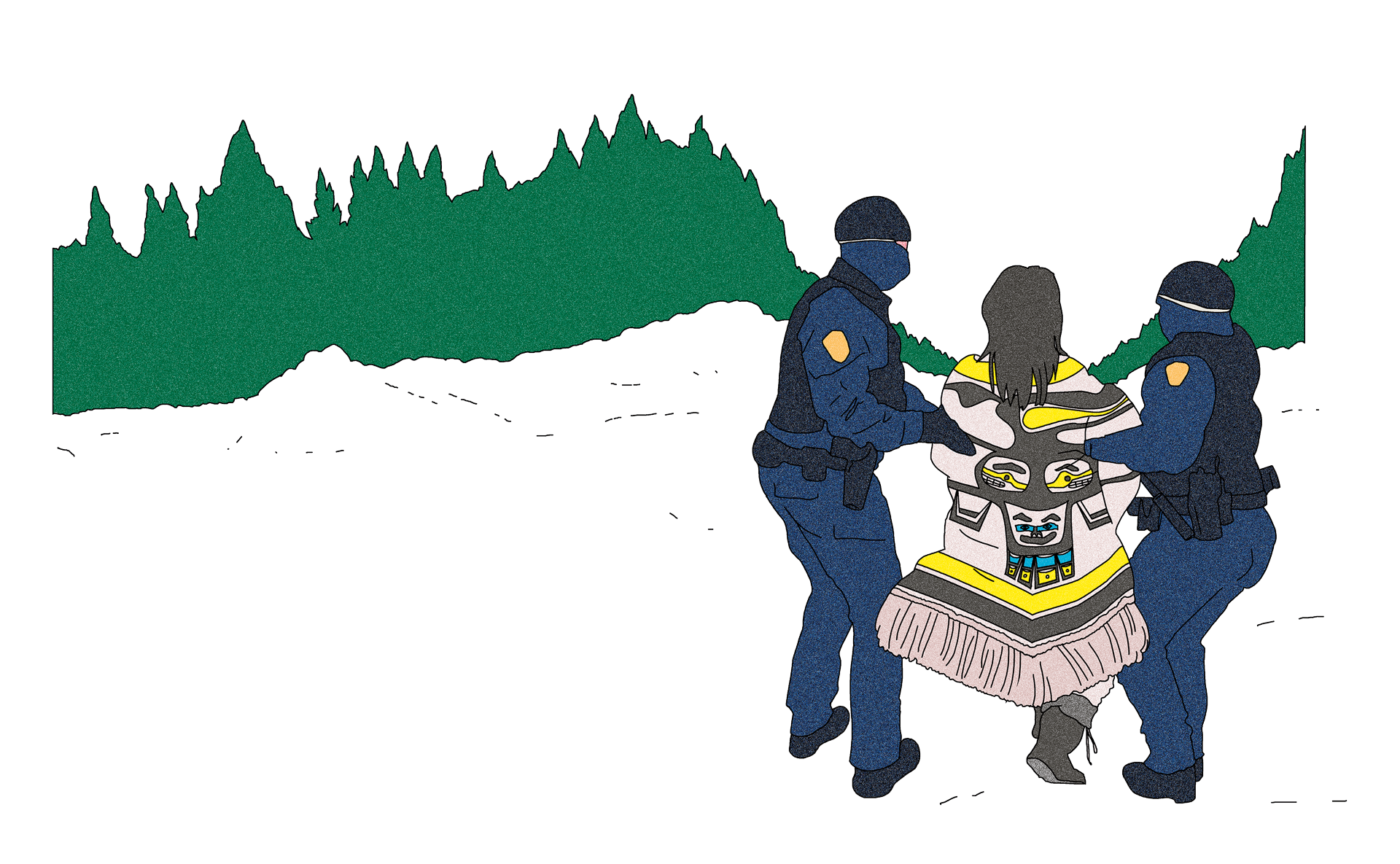

© Illustration Alizée De Pin

Comment avez-vous vécu ce retour aux sources ?

Fascinée, j’ai voulu tout savoir, tout comprendre : les danses, les chants, les rites, la gouvernance, la cueillette, la chasse… Je suis devenue une éponge. Depuis quelques années, mes retours à la maison sont plus fréquents. Mon mémoire de master portait d’ailleurs sur la manière dont les communautés autochtones peuvent aider les personnes coupées de leur culture à renouer avec elle – en produisant des supports d’information, en les invitant à des événements, en organisant une cérémonie de bienvenue ou en favorisant leur participation aux activités culturelles aux côtés de membres plus âgés. Aujourd’hui, les services de soutien à l’enfance de la nation wet’suwet’en et des nations voisines utilisent ce travail pour accompagner les gens qui souhaitent retrouver leurs racines.

« J’ai reçu le nom de Sleydo’ – un nom qui ne m’appartient pas, nmais plutôt une responsabilité que l’on m’a confiée »

De quelle manière vous êtes-vous investie dans la vie de la communauté ?

Une fois revenue à la maison, je me suis impliquée dans la lutte contre la construction du gazoduc Coastal GasLink. Pour tenter d’empêcher ce projet qui menace nos terres, nous avons occupé une partie du chantier et nous avons installé un blocage. Une opération pour laquelle j’ai été désignée porte-parole par les chefs héréditaires. L’année suivante, alors que je m’appelle Molly Wickham, j’ai reçu le nom de Sleydo’ – un nom qui ne m’appartient pas, mais plutôt une responsabilité que l’on m’a confiée, une mission que je dois incarner avec dignité. J’ai aussi été désignée cheffe de la Maison du grizzly (Cas Yikh) [un groupe du clan Gidimt’en constitué autour d’une lignée matrilinéaire]. Mon rôle consiste à récolter les informations des membres de la Maison et à les partager avec les autres chefs, afin d’éclairer nos décisions. Ma formation universitaire se révèle précieuse, car elle me permet de comprendre les méthodes du gouvernement et des entreprises. Je sais les repérer et les décoder.

Comment s’est passée cette lutte contre le gazoduc Coastal GasLink ?

Je voulais créer un précédent, leur montrer qu’on n’allait pas se laisser faire sans lutter. Les promoteurs du projet ont tout fait pour nous rendre la vie infernale et nous pousser à partir. Les entreprises ont embauché des sociétés de sécurité privées, les autorités ont déployé le Community Industry Response Group [rebaptisé Critical Response Unit – British Columbia, en 2024], une unité de la police montée d’État au service de l’industrie. Nous ne pouvions aller nulle part sans être suivis, filmés, harcelés. J’ai moi-même été arrêtée deux fois. Je suis convaincue que les mesures extrêmes prises contre nous étaient censées intimider les autres peuples autochtones, les dissuader de se rebeller.

En quoi ce projet est-il révélateur de la politique de l’État canadien à l’égard des peuples autochtones ?

En réalité, ce qui se joue avec ce gazoduc n’est qu’une répétition de l’histoire : l’État ignore notre souveraineté et tente de voler nos terres et ses ressources. Cette lutte pour s’approprier nos terres est à la racine des génocides, mais aussi du placement des enfants autochtones en famille d’accueil, qui perdure [en 2021, les enfants autochtones représentaient 7,6 % des enfants canadiens, mais 53,7 % des mineurs placés en famille d’accueil par le service de protection de l’enfance]. Elle est également à la source des nombreux problèmes sociaux et du taux de suicide alarmant que connaissent les autochtones [trois fois plus important que dans la population non autochtone]. Lorsqu’on arrache les gens à leur terre, ils perdent tout lien avec leur culture, leur histoire et leur clan. Mais, dans nos communautés, de plus en plus d’autochtones prennent conscience des traumatismes infligés par l’État canadien. Désormais, nous sommes des centaines de milliers à nous battre pour notre liberté et celle de nos terres.

1— Entre 1960 et 1980, les autorités canadiennes ont retiré de force plus de 20 000 enfants autochtones à leurs familles pour les placer dans des familles adoptives, des institutions ou des pensionnats. 2— Au Canada, le terme « métis » désigne un peuple spécifique, d’origine à la fois autochtone et européenne.

Face aux juges

© Illustration Alizée De Pin

Arrêtée en 2021 pour avoir défié une injonction éloignant les Wet’suwet’en du chantier du gazoduc Coastal GasLink, Sleydo’ a été reconnue coupable en 2024. Ce gazoduc traverse les terres ancestrales de son peuple, en Colombie-Britannique. Militante pacifique, Sleydo’ dénonce une arrestation illégitime. En février 2025, un juge a confirmé que l’intervention de la Gendarmerie royale, entachée de propos racistes, avait porté atteinte à ses droits garantis par la Charte canadienne. La peine doit être fixée entre le 3 et le 5 septembre 2025. Si elle était emprisonnée, Amnesty International pourrait la reconnaître comme prisonnière d’opinion. En France, plusieurs groupes locaux appellent leurs municipalités à lui attribuer la citoyenneté d’honneur.