Les défenseur·es de l’environnement se mobilisent contre des projets destructeurs pour l’environnement et le climat. Mais leurs voix dérangent. En France, une véritable stratégie est mise en place pour les réduire au silence. Ces attaques contre les défenseur·es de l’environnement entravent l’action climatique.

Les attaques contre les défenseur·es de l’environnement se multiplient à travers le monde et la France n’échappe pas à cette tendance

Dans notre rapport Attaqué·es pour avoir défendu la planète : « Comment la répression des défenseur·es de l’environnement empêche l’action climatique », nous révélons comment la France restreint l’ensemble des droits des défenseur·es de l’environnement. Une stratégie qui vise à empêcher toute action pour le climat.

Les droits attaqués en France

Les manifestant·es pour le climat réprimé·es en France : atteinte à la liberté d’expression et de réunion pacifique

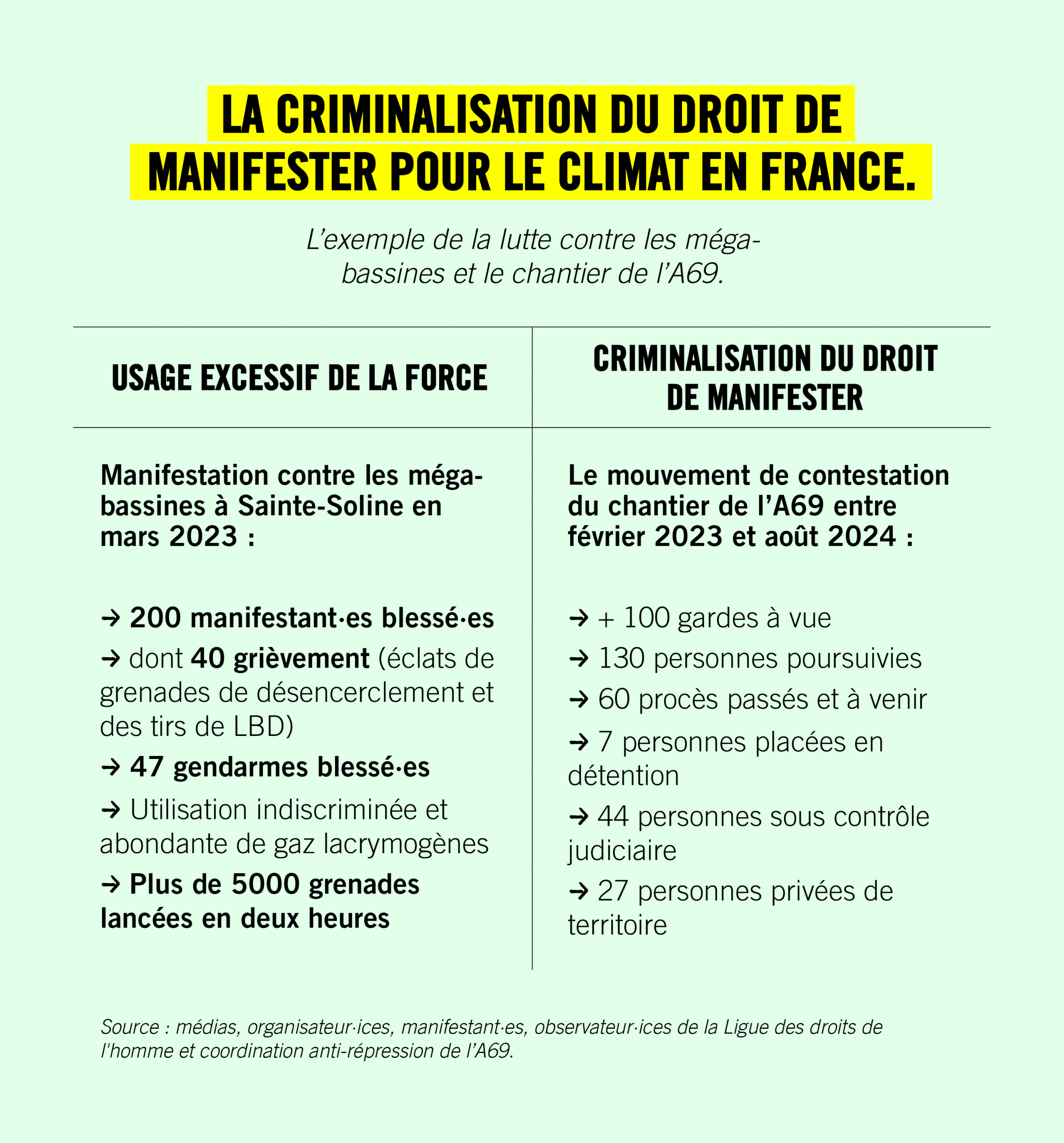

Nous alertons depuis des années sur l’ampleur de la répression des mouvements sociaux en France et sur les menaces qui pèsent sur le droit de manifester. Cette stratégie de criminalisation n’est pas seulement utilisée à l’encontre des manifestant·es pour le climat. Mais elle est largement employée à l’encontre de manifestations pacifiques sur les enjeux climatiques et environnementaux.

L’usage excessif de la force

La France est le pire pays d’Europe concernant la répression policière des militant·es environnementaux

Les violences policières ne peuvent plus être désignées comme des “dérives” lors des manifestations en France étant donné leur récurrence. Nous dénonçons en particulier l’usage d’armes à létalité réduite qui ne respecte pas les standards internationaux. Ces armes incluent les gaz lacrymogènes, les grenades explosives, le lanceur de balle de défense (LBD40) ou les matraques. Ces armes, utilisées pour réprimer les manifestations pacifiques, sont susceptibles d’être utilisées pour infliger des mauvais traitements et commettre de graves violations des droits humains.

La criminalisation du droit de manifester

Outre les violences policières, la France a adopté un véritable arsenal législatif qui vise à criminaliser les manifestations : “défaut de déclaration d’une manifestation”, délit d’attroupement, loi “anticasseurs”, délit d’outrage, “participation à un groupement en vue de la préparation de violences”, etc.

Par la multiplication de lois visant à criminaliser l’organisation ou la participation à une manifestation, la France met en danger nos droits fondamentaux. Les poursuites judiciaires qui découlent de ces lois sont de véritables atteintes au droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique.

Une rhétorique stigmatisante

« éco-terroristes« , « djihadisme écolo« , « totalitarisme vert« , « un nouveau despotisme à la chlorophylle« , « éco-collapsologues« , « khmers verts« , « climatofanatisme« … Ces propos stigmatisants sont de plus en plus présents dans les médias et les discours de certains responsables politiques et agent·es de l’État. Ils visent à présenter une fausse image des défenseur·es de l’environnement et à les assimiler à des criminel·les. Ces discours créent un imaginaire fondé sur les affrontements et les violences.

L’objectif est double, d’une part il permet d’éviter de parler du sujet de fond, de détourner le regard de l’urgence climatique, et d’autre part il permet de justifier la répression et les violences policières à l’encontre des défenseur·es de l’environnement.

Les organisations et collectifs dans le viseur : atteinte à la liberté d’association

La restriction des accès aux financements, le retrait de subventions publiques, voire la dissolution sont des stratégies employées par les pouvoirs publics pour affaiblir les mouvements de luttes pour le climat et l’environnement.

La loi « confortant les principes de la République » dite « loi séparatisme » adoptée en août 2021 permet de faciliter le retrait de subventions publiques, notamment via la mise en place du contrat d’engagement républicain (CER). Ce dernier a par exemple été utilisé pour tenter de sanctionner le mouvement Alternatiba pour des ateliers sur la désobéissance civile lors du Village des alternatives à Poitiers en septembre 2022, ou en 2023, lorsqu’Alternatiba-Rhône se serait vu refuser une demande de subvention de 3500 euros en raison des actions de désobéissance civile menée par l’association.

La tentative de dissolution des Soulèvements de la Terre illustre également les sévères atteintes à la liberté d’association. Lors du Conseil des ministres du 21 juin 2023, la dissolution du mouvement a été actée par le gouvernement suite à la présentation d’un décret par Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur. La dissolution d’une association est la restriction la plus extrême de la liberté d’association en France et celle des Soulèvements de la Terre a été dénoncée par Amnesty International comme contraire au droit international. La dissolution a depuis été suspendue par le Conseil d’Etat le 11 août 2023.

Faible couverture et désinformation médiatique : l’atteinte au droit à l’information

La couverture médiatique des enjeux environnementaux et climatiques est insuffisante en France, à la fois en quantité et en qualité de l’information.

En 2024, d’après l’Observatoire des Médias sur l’Écologie, la part du temps d’antenne consacrée aux enjeux environnementaux dans les programmes d’information des médias audiovisuels en France est de 3,7%, une chute de 30% par rapport à 2023. Ce constat est d’autant plus accablant en période électorale. Les deux mois qui ont précédé l’élection présidentielle de 2022, le climat n’a occupé que 3,6% du temps médiatique selon un baromètre de l’Affaire du siècle.

La désinformation bat également son plein dans les médias français. Un récent rapport a recensé 128 situations de désinformation climatique dans les médias traditionnels sur le temps d’antenne du premier trimestre 2025 et 373 situations relatives à des discours d’inaction (comme la décrédibilisation des solutions à la transition écologique ou le discrédit porté sur les messager·ères de la transition) sur la même période.

Des populations non consultées : atteintes aux droits l’information et à la participation aux affaires publiques

Construire une autoroute, une mine, une centrale nucléaire, sans l’avis des populations qui vivent sur le territoire concerné sera-t-il bientôt la norme ?

Plusieurs lois ont été proposées ou adoptées ces dernières années pour « simplifier » et démanteler les procédures environnementales imposées aux entreprises. Ces lois ont fragilisé les droits à la participation et à l’information dans le cadre de projets industriels.

Les récentes attaques par le gouvernement et certains député·es envers la Commission nationale du débat public (CNDP) ou envers les agences environnementales comme l’Ademe, l’Office français de la biodiversité ou l’Agence bio l’illustrent. La CNDP est l’autorité indépendante qui garantit le droit à l’information et à la participation du public sur l’élaboration des projets et des politiques publiques ayant un impact sur l’environnement. Mais depuis octobre 2024, le gouvernement, des député·es du Rassemblement national (RN) et de la Droite républicaine ne cessent de proposer des mesures pour l’affaiblir voire le supprimer.

Sans la CNDP, les projets industriels comme des mines, des usines, des projets d’exploitation d’énergies fossiles, des projets d’énergie renouvelable, pourraient être élaborés puis lancés sans aucune consultation publique.

Si l’on résume, aujourd’hui en France :

- Agir pour dénoncer les responsables de la crise climatique, c’est risquer des arrestations et des procès.

- Se réunir et s’organiser pour défendre la planète, c’est braver l’intimidation et la surveillance.

- S’informer sur le climat, c’est s’exposer à de fausses informations relayées par les médias.

- Demander à être consulté·e sur des projets qui risquent de nuire à l’environnement, c’est se heurter à une série d’obstacles.

À lire aussi : Climat carcéral

Une stratégie de délégitimation de la lutte pour le climat

Toutes ces atteintes aux droits des défenseur·es de l’environnement ont pour objectif et conséquence d’affaiblir la mobilisation citoyenne pour le climat :

- Les atteintes à la liberté d’association portent préjudice à la capacité des collectifs à s’organiser et à mobiliser.

- Les atteintes à la liberté d’expression et de réunion pacifique ont un effet dissuasif pour celles et ceux qui voudraient élever leurs voix pour le climat. L’usage excessif de la force lors des manifestations peut décourager voire provoquer la peur de rejoindre les cortèges. C’est un obstacle particulièrement fort pour les personnes racisées et issues de quartiers populaires et de territoires dits “d’outre-mer” car ils font déjà face quotidiennement à des pratiques policières brutales et humiliantes.

- Les discours stigmatisants propagés par les médias et certain·es responsables politiques envers les défenseur·es de l’environnement contribuent à justifier la répression policière et à les présenter comme un ennemi de l’intérieur, pour éviter de parler du sujet de fond : la crise climatique et les dégradations environnementales, les véritables responsables et les solutions nécessaires.

- La criminalisation des manifestant·es et la multiplication des procédures judiciaires à leur encontre entraine une charge mentale et financière qui vient détourner leurs ressources et énergies de la lutte contre le changement climatique.

- Les atteintes à la participation aux affaires publiques empêchent tout débat public et imposent de force des projets destructeurs pour le climat et l’environnement sans consultation des populations locales, touchées par les impacts.

- Les atteintes au droit à l’information risquent d’entrainer la montée du climatoscepticisme et de porter atteinte au droit à participer aux affaires publiques pour exiger des politiques urgentes et ambitieuses.

Les attaques envers les droits des défenseur·es de l’environnement composent une véritable stratégie intentionnelle et organisée des autorités françaises à leur encontre. Cette stratégie a pour objectif de décrédibiliser, délégitimer et ainsi empêcher l’action climatique, pourtant nécessaire.

Abandon des barrages sur la Loire

En 1986, une série de barrages est envisagée par les pouvoirs publics sur la Loire. Un mouvement “Loire Vivante” se structure pour se mobiliser contre ces projets nocifs pour l’un des derniers fleuves préservés d’Europe. Manifestations, recherches scientifiques, procédures judiciaires et occupation du site prévu pour le plus gros barrage à Serre-de-la-Fare : le mouvement se mobilise sur tous les fronts. Après cinq ans d’occupation, le projet est finalement abandonné en 1994.

Abandon du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Après 50 années de lutte citoyenne, dont la ZAD qui occupait le terrain depuis 2008, le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes est abandonné en 2018.

Abandon du projet “Montagne d’Or” en Guyane

La “Montagne d’Or” était un projet d’exploitation de 85 tonnes d’or à ciel ouvert en pleine forêt amazonienne. Grâce à un large mouvement d’opposition réunissant populations amérindiennes, associations environnementales et autres organisations sociales, le projet est finalement abandonné en 2019.

La justice déclare quatre méga-bassines illégales

Grâce à la mobilisation citoyenne fédérée autour de collectifs comme les Soulèvements de la Terre et Bassines non merci, les quatre méga-bassines dont celle de Sainte-Soline sont jugées illégales.

Des victoires remportées en France par les défenseur·es de l’environnement. Source : “La fresque des victoires oubliées”, Socialter, Hors-série Territoires en résistance : de la lutte à la victoire, été 2025.

Ils sauvent la planète : sauvons leurs droits !

Ce ne sont pas seulement des droits qui sont bafoués. C’est aussi notre futur sur une planète viable qui est attaqué. Ensemble, exigeons la protection des droits des défenseur·e·s de l'environnement.