L’attaque délibérée le 23 juin 2025 de la tristement célèbre prison d’Evin à Téhéran, la capitale iranienne, où sont notamment détenus les défenseur·es des droits humains et les ressortissant·es étrangers, doit faire l’objet d’une enquête pour crime de guerre.

« Un bruit terrible ». Il est onze heures environ, heure de Téhéran. Puis, en regardant par sa fenêtre, cet habitant de la capitale se rend compte que de la fumée s’élève de la prison d’Evin. « Le bruit de l’explosion et l’aspect de la poussière et de la fumée étaient terrifiants. […] Je pensais qu’en vivant près d’une prison, notre maison serait en sécurité. […] Je n’arrivais pas à y croire. »

Ce jour-là, le 23 juin 2025, la prison d’Evin est la cible d’une série de frappes aériennes israéliennes. Plusieurs sites distants de plus de 500 mètres à l’intérieur du complexe pénitentiaire sont visés. Des structures de la prison et de nombreux bâtiments sont détruits ou sérieusement endommagés. Des immeubles d’habitation situés à l’extérieur de la prison sont également touchés.

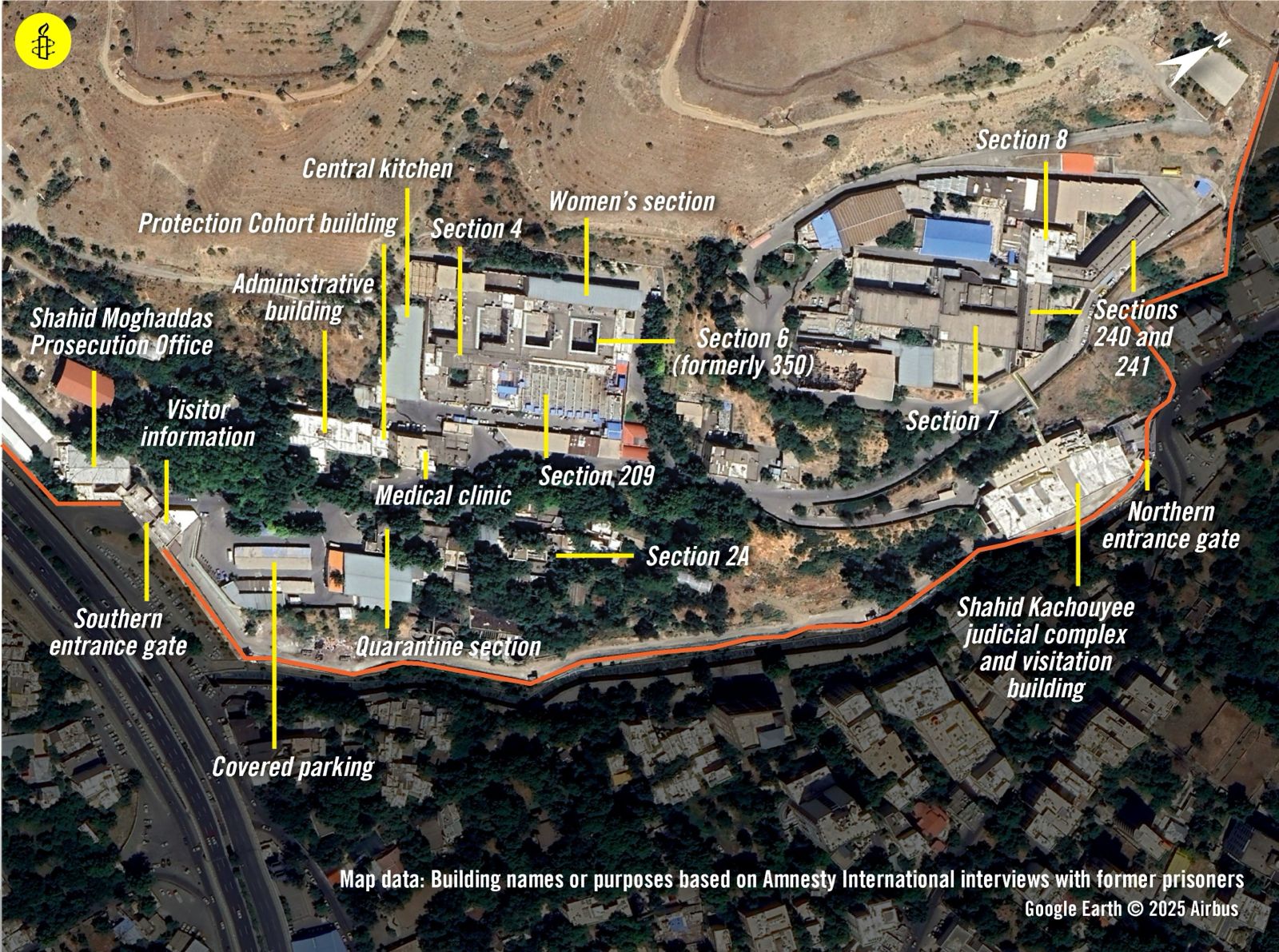

Vue d’ensemble de la prison d’Evin, le mur d’enceinte étant représenté en orange. Les six cercles jaunes indiquent les zones les plus touchées par les destructions, c’est-à-dire les endroits où les munitions ont atterri. Les explosions et les dégâts qui en ont résulté se sont étendus au-delà de ces six zones.

L’attaque a été lancée en pleine journée, durant les heures de visite. En plus des 1 500 à 2 000 détenu·es qui se trouvaient à la prison d’Evin au moment des frappes, des centaines d’autres civil·es se trouvaient également dans le complexe pénitentiaire. Le bilan humain est lourd : au moins 80 civil·es – 79 hommes et femmes et un garçon de cinq ans – ont été tué·es, selon les autorités iraniennes.

Une carte de la prison d’Evin indiquant les noms et fonctions des bâtiments, d’après les entretiens d’Amnesty International avec d’anciens détenu·es.

La prison d’Evin, une structure emblématique du système carcéral iranien

- Située au nord de Téhéran, la prison d’Evin a été inaugurée en 1972 sous le règne du shah d’Iran pour environ 320 détenus. Après la révolution islamique de 1979, sa capacité a été étendue à plus de 15,000 prisonniers.

- Ce centre pénitentiaire est tristement célèbre pour l’incarcération de prisonnier·es politiques, d’opposant·es, de journalistes, d’intellectuels, de défenseur·es des droits humains, comme la Prix Nobel de la paix 2023, Narges Mohammadi, ou encore de membres de minorités religieuses persécutées, ainsi que de personnes ayant la double nationalité et de ressortissant·es étranger·es, arrêté·es sur des accusations arbitraires ou à des fins de pression diplomatique diplomatiques. C’est le cas des Français Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus arbitrairement depuis plus de trois ans.

Lire aussi : Cécile Kohler, otage d’État en Iran

- Evin est réputée pour ses conditions de détention extrêmement dures et ses nombreuses violations des droits humains. Les témoignages rapportent l’usage systématique de l’isolement, l’éclairage permanent des cellules, la privation de contacts familiaux ou l’accès restreint aux soins de santé.

L’armée israélienne a confirmé dans une déclaration qu’elle avait effectué « une frappe ciblée » sur la prison d’Evin et a justifié l’attaque en affirmant que des « ennemis du régime » y étaient détenus et torturés, et que des « opérations de renseignement contre l’État d’Israël, notamment de contre-espionnage », étaient menées dans la prison. L’interrogatoire de détenus accusés d’espionnage pour le compte d’Israël ou la présence d’agents des services de renseignement dans l’enceinte de la prison ne fait toutefois pas de cet établissement un objectif militaire légitime au regard du droit international humanitaire.

En vertu du droit international humanitaire, une prison ou un lieu de détention est présumé être un objet civil. Il n’existe aucun élément attestant de manière crédible que la prison d’Evin constituait un objectif militaire légal. Ces frappes aériennes délibérées constituent une grave violation du droit international humanitaire.

Les éléments de preuve disponibles fournissent des raisons de croire que l’armée israélienne a attaqué de manière éhontée et délibérée des bâtiments civils. Mener des attaques contre des objets civils est strictement interdit par le droit international humanitaire. Lancer de telles attaques sciemment et délibérément constitue un crime de guerre.

Des séquences vidéo authentifiées, des images satellite et des entretiens avec des témoins oculaires, des proches de détenu·es et des défenseur·es des droits humains nous ont permis d’identifier les infrastructures endommagées par les frappes aériennes israéliennes.

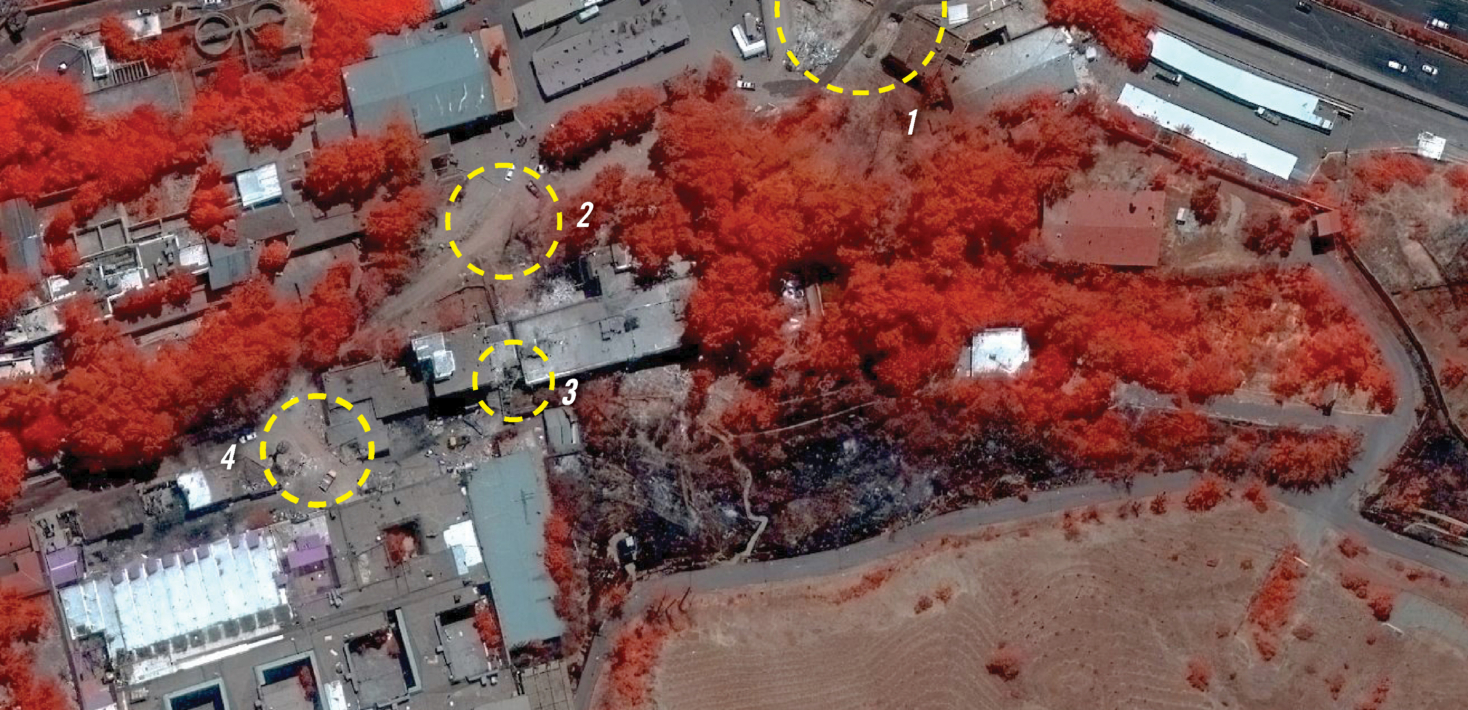

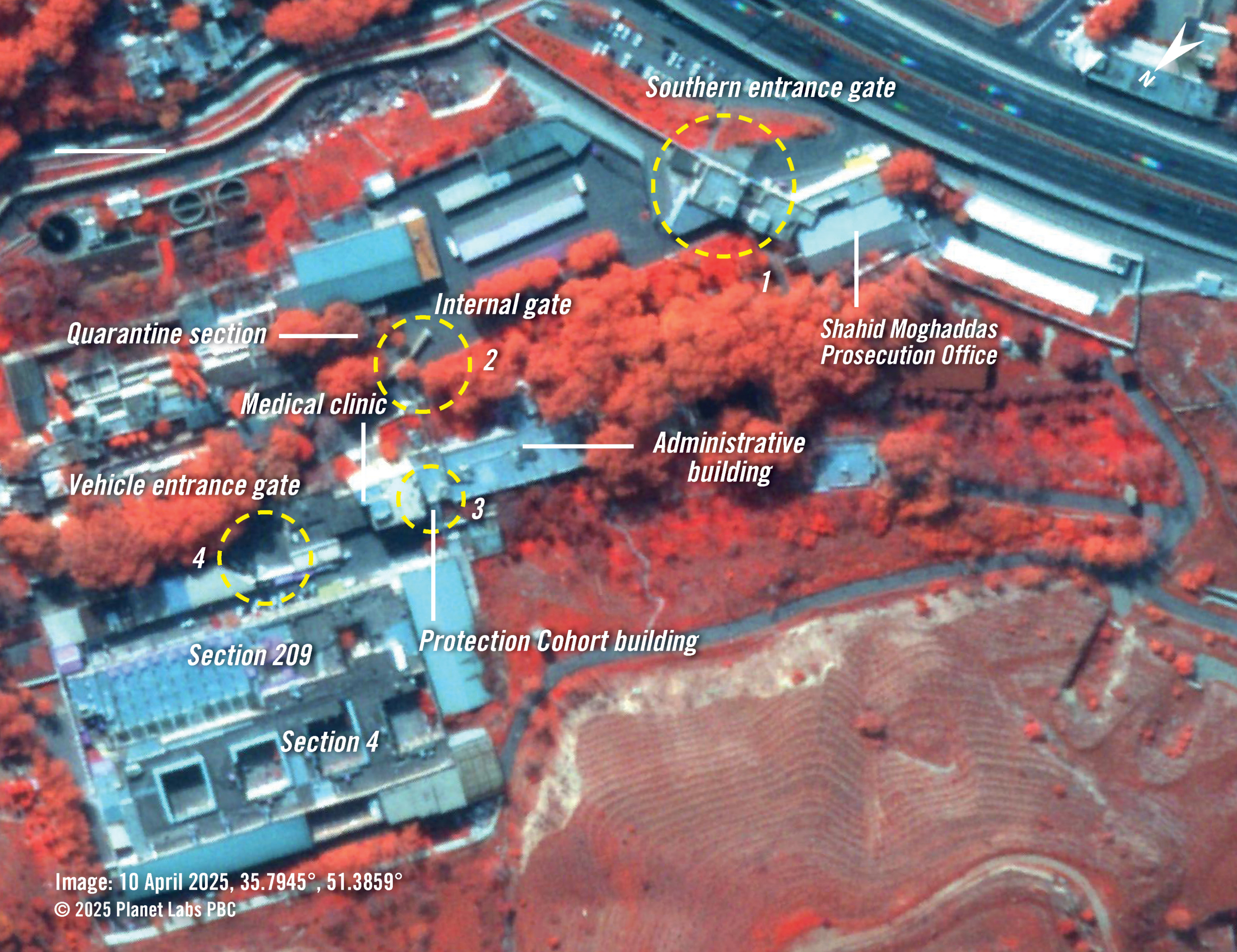

Des images satellite colorisées, datées du 10 avril 2025 et du 30 juin 2025 (avant et après les frappes), révèlent l’ampleur de la destruction dans quatre secteurs distincts dans les zones sud et centrale de la prison d’Evin. Les impacts probables des frappes sont indiqués par des cercles jaunes. Des zones brûlées sont visibles (en proche infrarouge dans des teintes noir foncé) dans de nombreuses zones, probablement laissées par des véhicules ayant pris feu, avant que cela ne se propage aux bâtiments de la zone.

Deux prisonniers – Abolfazl Ghodiani et Mehdi Mahmoudian – qui ont survécu à l’attaque contre la prison d’Evin et ont été transférés au pénitencier du Grand Téhéran témoignent dans une lettre rédigée depuis la prison et publiée en ligne le 1er juillet 2025 :

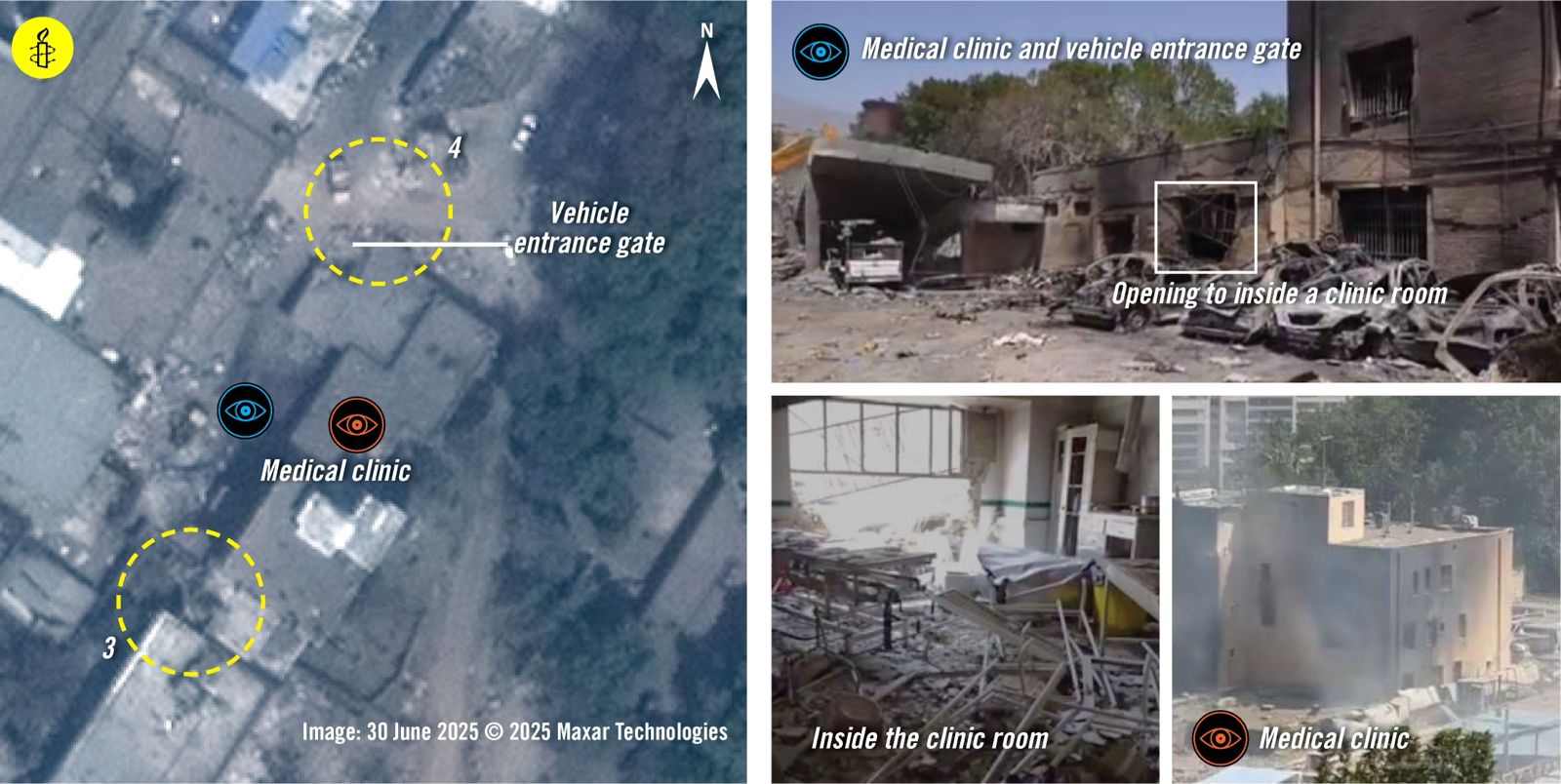

« Deux ou trois explosions se sont produites près de la section 4 et lorsque les prisonniers sont sortis par la porte de celle-ci, ils ont vu la clinique en feu […] Des prisonniers ont retrouvé sous les décombres les corps de 15 à 20 personnes, dont des membres du personnel de la clinique, des prisonniers, des employés de l’entrepôt, des gardiens ainsi que des agents. »

L’imagerie satellite (à gauche) du 30 juin 2025 révèle deux endroits (indiqués par des cercles jaunes) où des munitions ont probablement atterri. On peut voir sur des photos et vidéos géolocalisées (à droite) que le portail d’entrée des véhicules s’est effondré. L’intérieur de la clinique a été fortement endommagé, les murs et les fenêtres ayant été soufflés, tandis que l’extérieur présente de graves dommages causés par le feu et la fumée.

L’opposant politique Mohammad Nourizad, qui se trouvait dans la section 8, a appelé sa famille pendant les frappes aériennes. Un enregistrement de son appel a été diffusé en ligne le 24 juin :

« Ils envoient des bombes sur nous. Des personnes sont blessées, les fenêtres sont brisées et tout le monde s’est dispersé […] Ils viennent de frapper à nouveau. Je ne sais pas, ça semble intentionnel […] mais bombarder une prison est incompatible avec toute logique ou code de conduite […] Ils [les autorités pénitentiaires] ont fermé les portes sur nous et nous n’avons aucune nouvelle. »

Comment avons-nous enquêté ?

✔️ Le Laboratoire de preuves du programme Réaction aux crises d’Amnesty International a analysé des images satellite prises avant et après les frappes et a authentifié 22 vidéos et 59 photographies, qui montrent les dégâts et les destructions de grande ampleur dans six zones situées dans les parties sud, centrale et nord du complexe pénitentiaire d’Evin.

✔️ Nos équipes ont recensé et examiné les déclarations des autorités israéliennes et iraniennes, et se sont entretenues avec 23 personnes en Iran et à l’étranger, dont sept proches de détenu·es, un habitant des environs qui a été témoin de l’attaque, deux sources disposant d’informations sur deux victimes tuées, deux journalistes et 11 anciens détenu·es, parmi lesquels des opposant·es et des défenseur·es des droits humains, qui ont reçu des informations de la part de détenu·es, de familles de détenu·es, de membres du personnel pénitentiaire et de services d’urgence présents sur le site. Une source a en outre transmis à l’organisation les enregistrements de quatre appels téléphoniques entre quatre prisonniers et leurs proches quelques heures après l’attaque.

✔️ Le 3 juillet, Amnesty International a adressé plusieurs questions au ministre israélien de la Défense. Au moment de la publication de notre enquête, nous n’avions pas encore reçu de réponse.

Les forces israéliennes auraient dû savoir que toute frappe aérienne contre la prison d’Evin pouvait causer d’importants dommages parmi des civil·es. Les autorités judiciaires du monde entier doivent veiller à ce que les responsables de cette attaque meurtrière soient traduits en justice, notamment en appliquant le principe de compétence universelle.

Attaques contre des civil·es : ce que dit le droit international humanitaire

? Les attaques directes contre des civil·es et les biens de caractère civil sont interdites. Les attaques ne peuvent viser que des combattants et des objectifs militaires. Les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur but ou leur utilisation, apportent une contribution effective à l’action militaire, et dont la destruction partielle ou totale, la capture ou la neutralisation offre, dans les circonstances prévalant à ce moment-là, un avantage militaire précis.

? Les forces offensives ont l’obligation de faire tout leur possible afin de protéger les civil·es, notamment en effectuant la distinction entre objectifs militaires et biens de caractère civil, en vérifiant si l’objectif visé est un objectif militaire et en annulant l’attaque en cas de doute, en choisissant des moyens et des méthodes d’attaque qui permettront d’éviter ou, en tout état de cause, de réduire au minimum les dommages aux civil·es et en adressant un avertissement préalable efficace aux civil·es, à moins que les circonstances ne l’empêchent. Même lorsqu’elle vise un objectif militaire légitime, une attaque ne doit pas être menée au risque de causer des dommages aux civil·es qui seraient disproportionnés par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. S’il n’est pas possible de faire la distinction entre biens civils et cibles militaires, l’attaque ne doit pas avoir lieu.

? Les États responsables de violations du droit international humanitaire sont tenus de réparer intégralement les pertes ou les préjudices causés. Les Principes fondamentaux et directives des Nations unies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire consacrent l’obligation des États d’offrir des recours utiles, notamment des réparations aux victimes, parmi lesquelles la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et des garanties de non-répétition.