Nous avons été attaqués par le passé, nous le sommes aujourd’hui et nous continuerons à l’être. Pourquoi ? Parce que nos enquêtes dérangent. D’ailleurs, c’est précisément leur rôle.

Le combat pour défendre les droits humains ne s’est jamais fait sans déranger ceux qui les bafouent partout dans le monde. C’est une mission qui ne nous rend pas toujours populaires. Aujourd’hui, plus que jamais, la polarisation des débats tend à rendre inaudible un discours mesuré, basé sur des faits. Certains nous accusent d’appartenir à un camp, d’être partial, de trahir notre vocation.

Nous faisons l’objet de :

MENACES,

ATTAQUES,

PRESSIONS,

CRITIQUES,

provenant de tous bords.

Les affiches de notre campagne de communication – avril 2024 © DDB Paris

Mai 2005. Malgré des rapports accablants, la Maison-Blanche conteste nos enquêtes sur Guantanamo.

Juin 2007. Le Vatican appelle ses fidèles à ne plus financer Amnesty International en raison de ses rapports demandant la dépénalisation de l’avortement.

Juillet 2020. Le président d’Amnesty International Turquie est condamné à six ans de prison suite à nos enquêtes sur les droits des personnes réfugiées.

Avril 2022. Victime de harcèlement de la part des autorités, nous sommes contraints de fermer nos bureaux en Inde. Dans le même temps, le département de Justice russe nous expulse du pays à la suite d’une série d’enquêtes sur la guerre en Ukraine et sur la répression qui sévit en Russie.

Mai 2023. Les locaux d’Amnesty sont vandalisés à Nice, en France, par un groupuscule violent.

La Maison-Blanche, les autorités turques, indiennes, russes ou iraniennes, le Vatican, des groupuscules violents ou encore le Parti communiste chinois : toutes et tous ont critiqué notre travail.

Si l’on se fait autant attaquer, c’est forcément que l’on doit déranger.

Nos enquêtes dans 155 pays du monde

Chaque jour, nos équipes de recherche enquêtent à travers le monde entier sur les violations des droits humains.

Toutes nos enquêtes portent sur des problématiques actuelles qui nous concernent toutes et tous : liberté d’expression et de manifestation, discriminations, violences sexistes et sexuelles, protection des populations civiles dans les conflits, etc.

Chaque jour, nous rendons publiques ces enquêtes qui dérangent, parce qu’elles révèlent au grand jour ce que certains voudraient cacher.

Chaque année, la somme de nos enquêtes est publiée sous la forme d’un rapport mondial, qui dresse un bilan de la situation des droits humains, pays par pays.

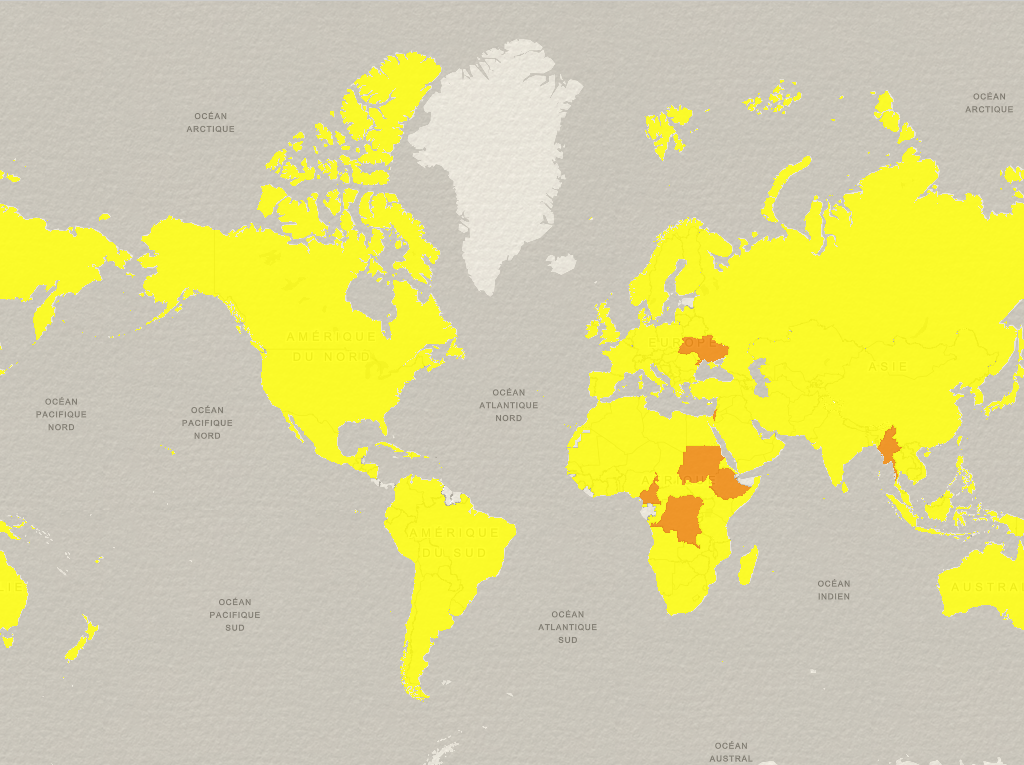

La carte mondiale des droits humains

Cette carte mondiale s’inscrit dans le cadre de la publication de notre rapport annuel qui dresse le bilan de la situation des droits humains dans 155 pays. Retrouvez notre analyse, pays par pays, en une carte.

Nos enquêtes sont notre force : nous établissons des faits

Dans une époque de « post-vérité », où les fake-news pullulent, nous avons besoin de sources fiables. C’est pourquoi nos enquêtes sont notre force : nous établissons des faits.

Toutes nos enquêtes sont le fruit d’un travail extrêmement rigoureux et pointu, mené par des chercheurs et chercheuses indépendants et impartiaux, qui travaillent aussi bien sur le terrain qu’à distance.

+ de 80 chercheur·ses

déployé·es aux quatre coins du monde dans des bureaux régionaux (Afrique, Asie, Amériques, Europe, Moyen-Orient)

Leur rôle :

? recueillir la parole des témoins, des personnes survivantes et des victimes* ;

? vérifier les témoignages et les confronter aux preuves visuelles et à tous les autres éléments dont ils disposent ;

? analyser les images satellites des attaques, examiner les rapports médicaux, les déclarations officielles et tout autre document utile afin de déterminer si une violation du droit international a été commise ;

? répertorier et conserver tous les éléments de preuves récoltés afin de pouvoir les mettre à disposition pour servir la justice.

*En fonction de l’accessibilité de la zone, le recueil de témoignages peut se faire sur le terrain et/ou à distance, avec l’aide d’un collaborateur présent sur place.

Rencontrez Budour Hassan, notre chercheuse qui travaille en première ligne sur la situation à Gaza

Des chercheurs et chercheuses d’Amnesty International enquêtent sur le conflit en ITPO depuis de nombreuses années. Depuis le nouveau cycle de violence qui s’est ouvert le 7 octobre 2023, une nouvelle série d’enquêtes a été lancée sur les violations des droits humains commises.

Nous enquêtons sur les 1 200 personnes tuées en Israël le 7 octobre 2023, les personnes retenues en otage par le Hamas et les groupes armés palestiniens, les frappes illégales de l’armée israélienne qui ont fait des milliers de morts, les violations du droit international humanitaire et les déplacements forcés de populations, les discours déshumanisants et racistes ou encore les détentions illégales.

Parmi nos chercheurs, Budour Hassan enquête plus particulièrement sur la situation à Gaza. Avant de nous rejoindre, elle a travaillé comme chercheuse juridique et chargée de plaidoyer au Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center. Elle est aujourd’hui basée à Ramallah et rattachée au Bureau régional Moyen-Orient et Afrique du Nord. Rencontre.

Quel a été l’évènement le plus marquant de l’année 2023 dans votre région et pourquoi ?

À travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, nous avons assisté à plusieurs vagues de répression contre la liberté d’expression, d’association et de réunion. De nombreux détenu·es ont mené des grèves de la faim. Nous avons également observé de nombreux cas de torture.

Nous avons subi plusieurs tremblements de terre, d’abord en Syrie et en Turquie, puis en Libye. Mais le pire séisme de tous est peut-être ce que nous avons observé à Gaza.

Qu’avez-vous ressenti en travaillant sur ces sujets ?

En tant que chercheuse, le plus difficile a été de documenter les crimes de guerre et les atrocités commis à Gaza, de parler avec les personnes sur le terrain qui documentent les frappes aériennes d’Israël et leurs conséquences, avec les victimes et les personnes survivantes.

Il est très difficile d’apercevoir ne serait-ce qu’une lueur d’espoir. Même si en tant que défenseur-e-s des droits humains, chercheurs et chercheuses, nous essayons constamment de nous accrocher à l’espoir que notre travail peut susciter.

Heureusement, savoir que les preuves recueillies peuvent servir à appuyer une demande d’embargo sur les armes ou encore à réclamer la reddition de comptes et la justice donne du sens à notre travail.

En quoi consiste votre travail ?

En tant que chercheur·euses, notre rôle est de recueillir la parole des témoins, des personnes survivantes et des victimes. Ensuite, nous vérifions ces témoignages et nous les confrontons aux preuves visuelles et à tous les autres éléments dont nous disposons. Nous analysons les images satellites des attaques, nous examinons les rapports et déclarations officiels dans leur intégralité, sous toutes leurs formes, afin de déterminer si une violation du droit international a été commise.

Nous documentons aussi les transferts forcés, c’est-à-dire les cas de relocalisations forcées des populations civiles. Ce travail consiste à recueillir les témoignages des victimes, mais aussi à entendre ce que les coupables présumés ont à dire. Tout ce travail implique une présence sur le terrain, pour rencontrer les communautés déplacées et les communautés en danger.

Pouvez-vous partager une anecdote qui vous a émue en 2023 ?

J’ai parlé au téléphone avec un homme à Gaza qui avait perdu toute sa famille, il me citait les noms de ses enfants assassinés avec calme et lucidité.

J’ai été frappée par le rythme et le ton de sa voix. Soudainement quelqu’un l’a appelé, il s’est excusé et m’a dit : « Je suis désolé, je dois y aller. Ils m’ont dit qu’ils avaient retrouvé l’étole de ma petite fille. » Ce vêtement est la seule chose qui restait du corps déchiqueté de son enfant après l’explosion d’une bombe.

Nous, chercheurs et chercheuses, avons la responsabilité de partager le témoignage de ce père de famille endeuillé. Le fait que cet homme, après ce qu’il a vécu, après avoir tout perdu, utilise la batterie de son téléphone et prenne le temps de nous parler malgré sa douleur, place une immense responsabilité sur nos épaules. Nous devons faire honneur à ces récits, et lutter sans relâche pour que les auteurs de ces crimes soient jugés un jour, et que justice soit rendue pour les victimes et leurs proches.

Quels sont les autres problèmes de droits humains les plus urgents dans votre région ?

Partout dans la région, nous observons des violations systématiques de la liberté d’expression, d’association et de réunion, ainsi que des manquements récurrents au respect des droits fondamentaux des personnes, dont la garantie judiciaire et le droit à un procès équitable. Ces problèmes représentent un fléau qui concerne tous les pays de la région.

En quoi le travail d’Amnesty International est-il essentiel ?

Notre documentons les violations des droits humains afin de fournir des preuves pouvant être utilisées dans les tribunaux pour obtenir justice. Notre travail sert à faire pression sur les autorités pour qu’elles changent leur comportement, et permet de mobiliser les manifestants et manifestantes ainsi que le mouvement Amnesty International.

Par exemple, quand les tribunaux citent le travail d’Amnesty International dans leurs décisions pour interrompre des ventes d’armes, cela illustre l’importance de ce travail.

Qu’espérez-vous pour l’avenir ?

Personnellement, mon plus grand espoir est de vivre un jour dans une région où les personnes ne seront plus détenues ou arrêtées arbitrairement pour avoir exprimé librement et pacifiquement leurs opinions. Que les prisons ne soient plus des lieux où l’on pratique la torture. Que l’on ne compte plus de personnes incarcérées pour des raisons politiques ou pour avoir exprimé leur opinion.

Et bien sûr, comme nous l’avons répété à de nombreuses reprises, que justice soit rendue aux victimes. Nous encourageons une approche centrée sur les victimes, qui favorisera la reddition de comptes de la part des responsables présumés, dans le cadre de procès équitables. Voilà ce qui nous pousse à poursuivre notre travail.

Découvrez l’Evidence Lab, notre laboratoire de preuves numériques

Nos équipes de recherche travaillent en étroite collaboration avec l’Evidence Lab, notre laboratoire de preuves numériques basé à Berlin, en Allemagne, qui est chargé de collecter et d’analyser toutes les preuves que l’on peut récolter à distance, notamment dans les situations de crises ou de conflits.

Cette équipe pluridisciplinaire est composée de spécialistes des données visuelles en open source, de la télédétection, des armements, des données, développeurs, etc. Tous travaillent à distance à l’aide d’outils d’investigation numérique de pointe.

L’Evidence Lab recueille et analyse des images satellites, des photos et vidéos en open source. Elle utilise la géolocalisation et la chronolocalisation pour confirmer où quand des images ont été prises, la reconstruction tridimensionnelle des événements, et analyse les armes et la balistique.

Ce laboratoire contribue notamment à faire en sorte que les informations provenant de zones de conflit soient exactes, soient diffusées rapidement et répondent aux besoins des activités de défense des droits humains dans les situations de crise. Ce travail est particulièrement important lorsqu’il est dangereux pour les chercheurs et les chercheuses d’être sur le terrain, et à une époque où les informations fausses et trompeuses peuvent se diffuser rapidement.

À lire aussi : Les nouveaux enquêteurs du Web

Toutes nos informations sont ainsi soigneusement analysées, recoupées, vérifiées, avant d’être publiées.

Nos enquêtes ont du pouvoir

Si nos enquêtes dérangent autant, c’est aussi parce qu’elles ont un impact.

Grâce à notre travail d’enquête rigoureux, notre mouvement, fort de plus de 10 millions de membres et de sections dans plus de 50 pays, peut alerter et mobiliser la société civile pour faire pression sur les décideurs afin de mettre fin aux violations de droits humains. Avec des résultats concrets à la clé.

À lire aussi : Nos victoires

1977. Nous recevons le prix Nobel de la paix pour notre campagne visant à mettre fin à la torture dans le monde.

1984. Nous obtenons une convention mondiale contre la torture.

2002. Nous assistons à la création de la Cour pénale internationale.

2013. Nous célébrons l’adoption du Traité international sur le commerce des armes.

Voici trois exemples de l’impact qu’ont eu nos enquêtes en 2023 ?

+ L’impact de nos enquêtes sur les crimes de guerre et l’utilisation du phosphore blanc par l’armée israélienne

Depuis les terribles attaques menées contre des civil·es en Israël par le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens, le 7 octobre 2023, l’armée israélienne bombarde Gaza avec une intensité sans précédent. Nous enquêtons sans relâche sur les violations du droit international humanitaire et des droits humains.

Voici deux exemples choisis parmi nos enquêtes :

- celle sur deux frappes israéliennes qui ont tué au moins 43 civils dans la bande de Gaza ;

- celle sur l’utilisation du phosphore blanc par l’armée israélienne au Sud Liban.

Que révèlent les conclusions de nos enquêtes ?

- L’enquête sur les deux frappes israéliennes qui ont tué au moins 43 civils dans la bande de Gaza

? Le 10 octobre 2023, une frappe aérienne sur la maison de la famille Al Najjar, à Deir Al Balah, a fait 24 morts. Le 22 octobre 2023, une autre frappe aérienne sur celle de la famille Abu Mueileq, dans la même ville, a tué 19 personnes. Un bilan tragique : deux familles ont été décimées par ces frappes. 43 civil·es, dont 19 enfants, 14 femmes et 10 hommes ont perdu la vie.

? Des éclats caractéristiques de bombes JDAM fabriquées aux États-Unis ont été retrouvés dans les décombres d’habitations détruites par des frappes aériennes israéliennes.

? Ces attaques doivent faire l’objet d’enquêtes en tant que crimes de guerre.

- L’enquête sur l’utilisation du phosphore blanc par l’armée israélienne au Sud Liban

? Nous avons recueilli des preuves de l’utilisation de munitions au phosphore blanc lors de trois autres incidents survenus entre le 10 et le 16 octobre 2023 à Dhayra et dans les villes frontalières d’Al-Mari et d’Aita al-Chaab, au Sud Liban.

? Nous avons également vérifié des photos du 18 octobre 2023 près de la frontière libanaise qui montrent des obus fumigènes au phosphore blanc de 155 mm alignés pour être utilisés. Les marquages visibles indiquent les codes des munitions à base de phosphore blanc.

? De telles attaques, qui ne font pas de distinction entre les civil·es, les combattants et les objectifs militaires, sont aveugles et donc interdites.

Quel impact notre travail a-t-il eu ?

- Sur les deux frappes israéliennes qui ont tué au moins 43 civils dans la bande de Gaza

À la suite de notre enquête documentant l’utilisation d’armes fabriquées aux États-Unis par les forces israéliennes lors d’attaques qui ont tué 43 civils, le gouvernement américain s’est engagé à examiner nos conclusions.

- Sur l’utilisation du phosphore blanc par l’armée israélienne au Sud Liban

Alors que de nombreuses informations circulaient sur l’utilisation du phosphore blanc par l’armée israélienne, nous avons pu établir des faits et éviter la désinformation.

Tous les éléments de preuves recueillis pourront être mis à disposition de la justice afin de juger un jour les responsables et de rendre justice aux victimes.

Et maintenant ?

Le combat continue ! Nous continuons de mener des campagnes de plaidoyer au plus haut niveau de la communauté internationale et de faire pression sur les décideurs pour demander un cessez-le-feu et un embargo sur les livraisons d’armes à Israël. Rejoignez notre appel pour un cessez-le-feu immédiat !

+ L’impact de nos enquêtes sur les dangers de TikTok sur les jeunes

TikTok est un espace toxique et addictif pour les enfants et les jeunes. En cause : les algorithmes surpuissants de la plateforme qui font remonter des contenus nocifs pour la santé mentale pouvant aller jusqu’à encourager les idées suicidaires.

Nous avons publié deux rapports complémentaires sur la dangerosité de TikTok pour les jeunes.

? Le premier, intitulé «Poussé·e·s vers les ténèbres. Comment le fil « Pour toi » encourage l’automutilation et les idées suicidaires », met en lumière les atteintes dont sont victimes les enfants et les jeunes utilisant TikTok.

? Le deuxième, intitulé « Je me sens vulnérable. Pris·e au piège de la surveillance intrinsèque à TikTok », pointe le modèle économique néfaste de la plateforme qui permet et encourage ces atteintes.

Que révèlent les conclusions de nos enquêtes ?

? En 2023, nos recherches ont montré que TikTok pouvait attirer les comptes d’enfants dans des “spirales” de contenus qui idéalisent l’automutilation et le suicide dans l’heure qui suit leur inscription sur la plateforme.

? La plateforme de TikTok encourage par sa conception même une utilisation nocive de l’application. En effet, de par sa conception, TikTok vise à maximiser l’engagement, ce qui porte systématiquement atteinte aux droits des enfants.

? Le modèle économique de TikTok est par ailleurs intrinsèquement abusif et privilégie la participation pour conserver l’attention du public, afin de collecter toujours plus de données personnelles.

Quel impact notre travail a-t-il eu ?

La Commission européenne a décidé d’ouvrir une enquête sur TikTok, en raison de préoccupations concernant le fait que la plateforme de réseaux sociaux en ligne ne se conforme pas à la législation sur les services numériques (DSA) de l’Union européenne (UE) en ne protégeant pas suffisamment les jeunes utilisateurs et utilisatrices.

Et maintenant ?

Le combat continue ! Signez notre pétition pour Tiktok soit plus sûre pour les enfants et les jeunes.

+ L’impact de notre enquête sur les contrôles au faciès en France

En France, des personnes sont contrôlées par la police en raison de leur origine réelle ou supposée. Ces pratiques policières portent un nom : contrôles d’identité discriminatoires ou « contrôles au faciès ». Elles sont stigmatisantes, humiliantes et dégradantes pour toutes les personnes qui en sont victimes.

Que révèlent les conclusions de nos enquêtes ?

? Nous avons recueilli de nombreux témoignages de victimes de contrôles au faciès, effectués dans différentes villes à travers la France (Paris, Rennes, Beauvais, Lorient, Châtellerault, Eybens, Lyon, Toulouse, Lille) ainsi que des déclarations de policiers. L’ensemble des preuves accumulées démontre l’existence d’un schéma de discrimination qui ne peut être réduit à des incidents isolés ou sporadiques.

? La France viole le droit international au regard de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale à laquelle elle est partie.

Quel impact notre travail a-t-il eu ?

Pour dénoncer l’inaction des autorités françaises, nous les avons poursuivies en justice, avec cinq autres ONG, en janvier 2021.

Le 28 juin 2021, la haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme a épinglé la France en raison des contrôles d’identité au faciès dans son rapport sur la « Promotion et protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales des Africains et des personnes d’ascendance africaine face au recours excessif à la force et aux autres violations des droits de l’homme dont se rendent coupables des membres des forces de l’ordre ».

En décembre 2022, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a également souligné sa préoccupation concernant le profilage ethnique pratiqué de façon persistante par les responsables de l’application des lois.

Le 11 octobre 2023, le Conseil d’État a reconnu l’existence d’une pratique des contrôles d’identité discriminatoires. Il a reconnu que les contrôles au faciès ne se limitaient pas à des cas « isolés ».

Et maintenant ?

Le combat continue ! Six mois après, face à l’inaction persistante du gouvernement français, nous saisissons le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD). Nous appelons l’ONU et ses experts à reconnaître la nature systémique du problème du contrôle au faciès en France et à proposer des mesures spécifiques que devraient prendre le gouvernement français pour faire cesser ces contrôles au faciès. En savoir plus.

Grâce à nos enquêtes, nous avons le pouvoir de changer des vies, de changer des lois.

Nous pensons que notre impact a plus de valeur que les critiques.

Notre seul camp, celui des droits humains

Pour garantir l’indépendance et l’impartialité de nos enquêtes, notre organisation est indépendante de toute institution, idéologie, intérêt économique et religion.

Pour garantir notre indépendance, nous avons besoin d’assurer notre indépendance financière. Toutes nos actions sont financées grâce au soutien indispensable de nos membres et de nos donateurs.

Nos valeurs fondamentales : l’indépendance, l’impartialité et l’exactitude.

Notre force : nos enquêtes et un mouvement de 10 millions de personnes.

Notre unique boussole : le droit international.

Notre seul intérêt : le respect les droits humains.

*Les droits humains ne sont ni une idéologie, ni une valeur morale. C’est un cadre légal (le droit international relatif aux droits humains) qui définit des droits universels que les États sont tenus de respecter et de faire respecter.

Ensemble, nous pouvons remporter de nouvelles victoires !

C’est grâce à votre soutien que nous pouvons mener nos combats, enquêter en toute indépendance et faire respecter les droits de toutes et tous à travers le monde.