Chaque année, nous publions notre Rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde. Un an d’enquête, 150 pays analysés. Voici ce qu’il faut savoir sur les droits humains au Zimbabwe en 2024.

Un projet de loi menaçant l’existence et le travail des organisations de la société civile était en cours d’examen au Parlement. Les violations des droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique se sont accrues, en particulier pendant la période qui a précédé le sommet de la Communauté de développement de l’Afrique australe, marquée par une intensification du recours aux arrestations et détentions arbitraires. Dans un contexte de sécheresse provoquée par le phénomène El Niño, la situation économique a continué de se dégrader et 7,6 millions de personnes étaient en situation d’insécurité alimentaire. Les autorités ont facilité le traitement médical des femmes souffrant d’une fistule obstétricale. Une loi interdisant les mariages précoces a été adoptée. Une loi abolissant la peine de mort a été promulguée.

CONTEXTE

La crise économique s’est aggravée. En septembre, la Banque centrale du Zimbabwe a dévalué de 43 % le ZiG (or du Zimbabwe), la dernière devise adoptée par le pays, entraînant l’affaiblissement du taux de change officiel de 13,9 à 24,4 ZiG pour un dollar des États-Unis.

LIBERTÉ D’EXPRESSION, D’ASSOCIATION ET DE RÉUNION

Alors qu’en octobre le projet de loi de 2024 portant modification de la Loi relative aux organisations bénévoles privées avait été adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat, le texte a été renvoyé devant le Sénat pour réexamen en novembre car il avait été constaté que certains amendements introduits par l’Assemblée nationale lors de l’examen en commission n’y figuraient pas.

Le gouvernement a déclaré que le projet de loi avait pour objectif de « lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » et de faire en sorte que les ONG « ne fassent pas de lobbying politique ». Le projet de texte portant modification de la Loi relative aux organisations bénévoles initialement déposé en 2021 avait expiré en août 2023, au moment de la dissolution du Parlement en amont des élections générales. L’espoir avait alors émergé que le président Emmerson Mnangagwa ait dûment tenu compte des observations des organisations de la société civile, qui craignaient que le texte ne respecte pas les normes internationales relatives aux droits humains et les dispositions de la Constitution. Pourtant, le nouveau projet de loi contenait toujours des dispositions susceptibles de nuire à l’espace civique et de menacer l’existence même des organisations de la société civile, ainsi que leurs activités.

Les autorités ont continué d’employer des méthodes répressives, notamment en ayant recours à l’appareil judiciaire, pour étouffer les voix dissidentes et imposer des sanctions pénales aux membres de l’opposition.

En janvier, Job Sikhala, ancien dirigeant du parti d’opposition Coalition des citoyen·ne·s pour le changement (CCC), a été libéré de prison après s’être vu infliger une peine de deux ans de prison avec sursis et une amende pour « incitation à la violence ». Il avait passé 595 jours en détention provisoire. En février, une peine de neuf mois avec sursis assortie d’une amende a été prononcée contre lui pour « publication ou communication de fausses déclarations portant préjudice à l’État », une infraction prévue dans une loi qui avait été invalidée par la Cour constitutionnelle en 2014. Ces charges étaient en lien avec une vidéo diffusée sur Facebook dans laquelle il était affirmé qu’un policier avait tué un bébé. Job Sikhala a été relaxé en juillet par la Haute Cour du Zimbabwe. L’ancienne députée de la CCC Fadzayi Mahere, qui avait été déclarée coupable en 2023 de « communications d’informations mensongères » après avoir diffusé la vidéo sur X (anciennement Twitter), a été relaxée en appel par la Haute Cour en février 2024.

ARRESTATIONS ET DÉTENTIONS ARBITRAIRES

Le nombre d’arrestations arbitraires et de poursuites visant des défenseur·e·s des droits humains, des membres ou des sympathisant·e·s de l’opposition, des militant·e·s, des journalistes et d’autres personnes exprimant des opinions dissidentes ou exerçant leur droit de réunion pacifique a augmenté.

En particulier, le gouvernement a intensifié sa politique de répression à l’égard des membres de l’opposition ou de la société civile à l’approche du Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté de développement de l’Afrique australe, qui s’est tenu le 17 août dans la capitale, Harare. La police a arrêté plus de 160 personnes, dont des élu·e·s, des membres de l’opposition, des responsables syndicaux, des étudiant·e·s et des journalistes.

Le 16 juin, la police a effectué une descente au domicile de Jameson Timba, un dirigeant de la CCC, pendant un rassemblement privé, et a arrêté 78 personnes. En violation de la législation zimbabwéenne, celles-ci ont été maintenues en détention pendant plus de 48 heures avant d’être présentées devant un tribunal ; elles ont été inculpées de « rassemblement dans l’intention de promouvoir la violence publique et de troubler l’ordre public ». Douze des personnes arrêtées ont été relaxées le 4 septembre, le tribunal ayant conclu qu’elles n’avaient pas participé au rassemblement. Après 160 jours de détention, Jameson Timba et 34 de ses co-prévenu·e·s ont été condamnés le 27 novembre à des peines de prison avec sursis.

Le 24 juin, 44 membres du Syndicat national des étudiants du Zimbabwe (ZINASU) ont été arrêtés à Harare et inculpés de « trouble à l’ordre public » avant d’être libérés. Le 29 juin, des membres du Groupe de travail national démocratique, un mouvement œuvrant en faveur de la justice sociale, ont été arrêtés dans une résidence privée à Harare lors d’un rassemblement visant à collecter des fonds pour les familles pauvres. Ce rassemblement était considéré comme « non autorisé » par les autorités.

Le 31 juillet, plusieurs militant·e·s, parmi lesquels Namatai Kwekweza, Robson Chere, Samuel Gwezi et Vusumuzi Moyo, ont été forcés à descendre d’un avion puis arrêtés par des agents de l’État. Ces quatre personnes ont été maintenues en détention pendant huit heures sans pouvoir consulter d’avocat·e ; leur demande de remise en liberté sous caution a été rejetée. Torturé en détention, Robson Chere a subi d’importantes blessures physiques.

Le 1er août, 13 militant·e·s, parmi lesquels Farai Mageva, John Houghton (ancien parlementaire) et George Masendu (ancien maire de la ville de Kariba), ont été arrêtés à Kariba pour avoir organisé une « manifestation non autorisée » en faveur de la libération du leader de l’opposition Jameson Timba et de 77 autres militant·e·s. Placées en détention au commissariat central de Kariba, ces personnes ont été libérées sous caution le 2 septembre. Kevin Gonde et la figure de l’opposition Jacob Ngarivhume ont été arrêtés le 2 août et inculpés de participation à un rassemblement illégal et trouble à l’ordre public. Douze personnes accusées de participation à une manifestation contre le gouvernement ont été arrêtées par la police à Gokwe le 16 août.

DROIT À L’INFORMATION

La section zimbabwéenne de l’Institut des médias d’Afrique australe, une organisation indépendante, a recensé six cas d’atteintes à la liberté de la presse ou incidents empêchant des journalistes d’accomplir leur devoir d’information du public, qui est reconnu par la Constitution.

En février, le ministre d’État des Affaires provinciales et de la Décentralisation pour la province des Midlands a interdit à Sydney Mubaiwa, chef du bureau des Midlands du Mirror, et à Stephen Chadenga, journaliste au quotidien NewsDay, de couvrir l’exercice des fonctions gouvernementales dans la province. Ces deux professionnels ont été écartés d’une réunion organisée par la Commission sur le genre du Zimbabwe à laquelle ils étaient en train d’assister et se sont vu interdire de participer à tout événement organisé par les pouvoirs publics.

Le même mois, NewsHawks, un média d’investigation en ligne, a indiqué avoir cessé de publier des informations sur trois généraux de l’armée après avoir reçu des « menaces subtiles et des pressions directes » de la part d’agents de la sécurité de l’État.

Toujours en février, le journaliste Admire Chitsungo a été arrêté et maintenu en détention pendant une courte période au commissariat central de Kadoma après avoir photographié des policiers locaux en train de confisquer des marchandises à des commerçant·e·s de la ville.

Le 4 juin, 16 journalistes ont été empêchés de couvrir la signature de la « charte d’intégrité » par le nouveau gouverneur de la Banque centrale, John Mushayavanhu, et son équipe, dans les bureaux de la Banque, à Harare.

En août, un haut gradé de la police a ordonné à Nunurai Jena, correspondant de la station de radio Studio 7, de quitter une réunion interdistrict organisée par la section du Mashonaland-Ouest de l’Union nationale africaine du Zimbabwe-Front patriotique (ZANU-PF), le parti au pouvoir, dans la municipalité de Chinhoyi. Il a été chassé de cette réunion parce qu’il travaillait pour Studio 7.

Ce même mois d’août, le journaliste du quotidien The Herald Charles Muchakagara a été menotté par la police, qui a essayé de confisquer son appareil photo alors qu’il prenait des clichés d’un accident de la route à Harare.

DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

La sécheresse provoquée par le phénomène El Niño et le déclin économique persistant nuisaient à l’accès à l’alimentation, à la santé, à l’eau et à l’assainissement, à l’éducation, à la protection sociale, à l’hébergement, à l’agriculture, à l’énergie et aux infrastructures. L’UNICEF a indiqué que 7,6 millions de personnes (50 % de la population) étaient en situation d’insécurité alimentaire. Le gouvernement a déclaré en avril l’état de catastrophe naturelle face à la sécheresse. En mai, les autorités ont lancé un appel d’urgence conjoint chiffré à 3,9 millions de dollars des États-Unis, deux milliards pour la réponse immédiate à la sécheresse et le reste pour le renforcement de la résilience.

Les pouvoirs publics ont continué de prendre des mesures pour contenir une épidémie de choléra qui avait débuté en 2023. Selon les chiffres de l’OMS, le Zimbabwe avait enregistré, au 31 juillet, un total de 34 549 cas de choléra, dans 63 districts et 10 provinces ; 718 décès avaient été recensés, soit un taux de mortalité de 2,1 %. Le 30 juillet, le ministère de la Santé et de la Protection de l’enfance a déclaré la fin de l’épidémie, après une phase d’intervention de 18 mois, le dernier cas de choléra ayant été signalé le 30 juin.

La commission parlementaire chargée de la défense, des affaires intérieures, des services de sécurité et des anciens combattants a mené des auditions publiques visant à établir si des personnes dans le pays étaient concernées par l’apatridie et, si oui, dans quelle mesure. Compte tenu des effets de l’apatridie sur le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels, la commission a recommandé au gouvernement de mobiliser des ressources afin de réaliser une étude quantitative visant à déterminer le nombre de personnes risquant de devenir apatrides, et de faire en sorte que les employé·e·s du service de l’état civil reçoivent une formation leur permettant d’offrir des services de qualité aux personnes apatrides.

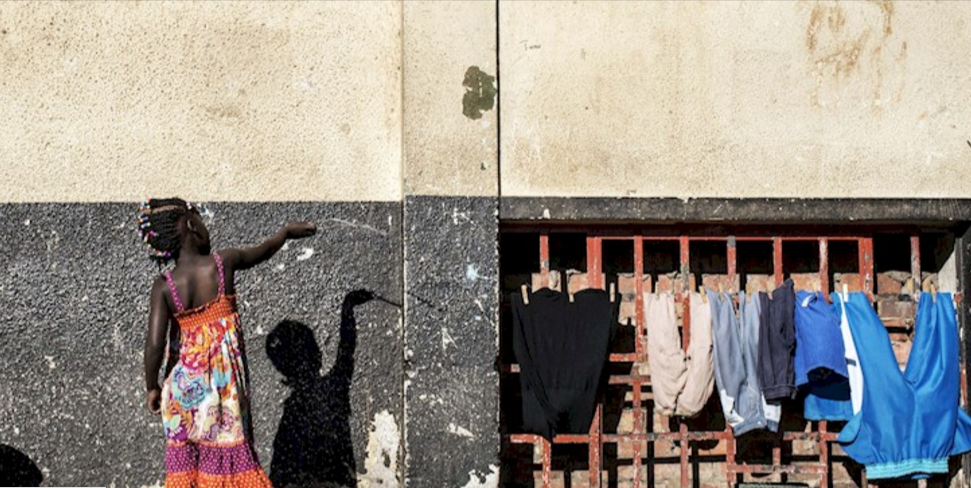

DROITS DES FEMMES ET DES FILLES

Les taux de grossesse à l’adolescence, de maltraitance infantile, de mariage d’enfants et d’abandon scolaire précoce chez les filles restaient importants. Selon un article paru dans la presse locale, au moins 16 filles de l’école primaire de Monozi (où les élèves les plus âgées avaient 13 ans), dans le district de Mbire, ne se sont pas présentées à leurs examens de septième année parce qu’elles étaient enceintes.

Les femmes travaillant dans le secteur du commerce transfrontalier informel au Zimbabwe étaient toujours en butte à la violence fondée sur le genre et à l’exploitation économique, ce qui entravait leur capacité d’exercer leurs droits humains, y compris le droit à un travail décent. Elles étaient fréquemment victimes d’agressions physiques, de harcèlement sexuel et d’actes d’intimidation, dans bien des cas perpétrés par des représentants de l’État, notamment par la police aux frontières.

Des progrès notables ont été faits en matière de fourniture de soins de santé maternelle dans le traitement de la fistule obstétricale. Au cours de l’année, le gouvernement et ses partenaires ont créé trois centres médicaux offrant des soins gratuits aux femmes qui en souffraient.

DROITS DES ENFANTS

Le président Emmerson Mnangagwa a promulgué en septembre la Loi de 2024 portant modification de la loi pénale sur la protection des enfants et des jeunes personnes, qui relevait de 16 à 18 ans l’âge du consentement à des relations sexuelles. Le texte contenait des dispositions visant à protéger les jeunes contre les atteintes sexuelles et le mariage précoce. Il faisait suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle, qui avait conclu en 2022 que le Code pénal ne protégeait pas suffisamment les mineur·e·s âgés de 16 à 18 ans contre l’exploitation sexuelle.

PEINE DE MORT

Le président Emmerson Mnangagwa a promulgué le 31 décembre la Loi portant abolition de la peine de mort. Ce texte abolissait la peine capitale pour tous les crimes en interdisant aux tribunaux d’imposer une telle peine, en supprimant dans la Loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve les références à la peine de mort, et en abrogeant les articles énonçant les modalités d’imposition et d’exécution de la peine, entre autres. Il comprenait également des dispositions sur la commutation de la peine des personnes sous le coup d’une condamnation à mort au moment de l’abolition. Cependant, la Loi de 2024 portant abolition de la peine de mort a introduit dans la Loi sur la défense nationale la possibilité de rétablir la peine capitale si l’état d’urgence était décrété au titre de l’article 113 de la Constitution.