Auteur et metteur en scène palestinien né en 1992, Bashar Murkus est le directeur artistique du théâtre Khashabi à Haïfa.

Comment réagissez-vous au nouveau cycle de violence qui oppose Israéliens et Palestiniens ?

Nous ne pouvons utiliser le mot de « violences ». Ce que je vois du côté israélien, c’est la poursuite de l’occupation, des tueries, de l’apartheid. Quant à ce qui se passe du côté palestinien, c’est la réponse humaine naturelle à cet état de fait, à plus de soixante-dix ans d’injustice, de dépossession, de racisme, de siège. Mais alors que depuis vingt ans, la réaction palestinienne est sporadique, tantôt à Gaza, tantôt en Cisjordanie, en mai, elle s’est étendue à l’ensemble du peuple palestinien. En tant que dramaturge, je ne prétends pas que l’art ait un impact direct sur la réalité. Quand Israël bombarde Gaza, le théâtre ne peut pas l’arrêter. Lorsqu’un soldat israélien frappe un citoyen ordinaire à Haïfa, le théâtre ne peut pas l’arrêter. Ce que le théâtre propose, en revanche, c’est de questionner notre façon de penser, de comprendre le monde, l’être humain, la politique.

Vous dirigez un théâtre indépendant à Haïfa. Qu’est-ce que cela signifie dans le contexte de cette ville mixte, juive et arabe ?

Être indépendant est un choix politique et artistique. Cela veut dire que l’on ne reçoit aucun financement des institutions israéliennes. Avec d’autres artistes palestiniens, j’ai bénéficié pendant quelques années de ces subventions, ce qui est un droit puisque nous sommes citoyens d’Israël… Mais je sais d’expérience que lorsqu’il s’agit d’identité et d’art, on ne peut s’attendre à ce que la puissance d’occupation vous laisse libre de vous exprimer. Il y a six ans, j’ai créé, pour le théâtre Midan de Haïfa, une pièce intitulée Le Temps parallèle, sur la situation des prisonniers politiques palestiniens dans les prisons israéliennes. Le ministère de la Culture a coupé les subsides du théâtre Midan, et la municipalité de Haïfa a embrayé, en faisant pression pour que cette pièce soit retirée du répertoire. Le théâtre a disparu. Les artistes de la gauche israélienne sont également soumis à ce genre de pression. Quand on est subventionné par des institutions publiques dans ce contexte, on risque de s’autocensurer et de ne pas s’attaquer à des sujets importants.

Quel est votre public ?

Le théâtre Khashabi est l’un des seuls qui a toujours sous-titré toutes ses productions. À Haïfa, nous sommes ouverts à des publics variés : Palestinien, Israéliens, visiteurs étrangers de passage… Est-ce que les Israéliens d’extrême droite veulent venir voir une pièce palestinienne ? Bien sûr que non. Et ce n’est pas notre mission, mais nous accueillons toute personne prête au dialogue.

Vous reconnaissez-vous des mentors ?

Beaucoup en fait ! Quand j’étais à l’université, j’ai étudié le théâtre européen. Mais je suis aussi marqué par les histoires que ma grand-mère me racontait enfant et par les formes de narration traditionnelles en Palestine. Ma conception du théâtre est d’ailleurs proche de celle du hakawati, un conteur, un vieil homme ou une vieille femme, raconte une histoire ou commente l’actualité dans la rue tandis que les gens s’attroupent autour de lui.

Vous privilégiez un travail collaboratif. Comment travaillez-vous ?

Pour chaque saison, nous sélectionnons un thème. Commence alors un long processus de recherche jusqu’à la création de la pièce. Il y a quatre ans, nous avions choisi, par exemple, de questionner l’identité palestinienne, en invitant des acteurs de Gaza, de Cisjordanie, de la diaspora. Certaines créations s’adressent au public local comme lorsque nous avons travaillé sur « les invisibles », des gens que le public palestinien ne voit pas ou ne veut pas voir. Mais parfois le sujet donne naissance à une pièce destinée non seulement au public de Haïfa, mais à l’international. Ce fut le cas dernièrement de la pièce Hash dans laquelle une personne, constamment épiée, ne cesse de grossir. Et c’est aussi le cas de la création Le Musée, présentée en Avignon.

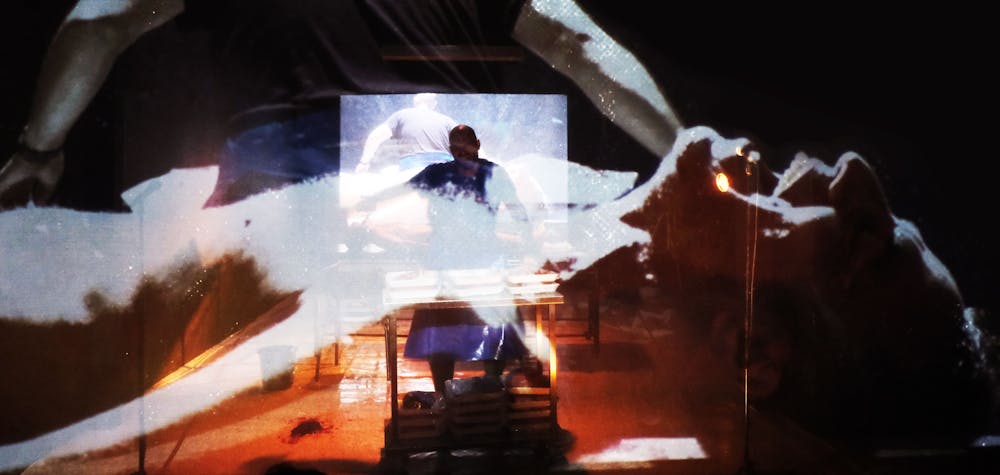

Le Musée met en scène une confrontation entre un « terroriste » et l’inspecteur qui a mené l’enquête…

C’est une pièce très visuelle, assez violente, qui peut susciter un changement dans la façon d’envisager le terrorisme. C’est ça que j’aime dans le théâtre. Il est facile d’évoquer sur scène un sujet qui ne vous concerne pas vraiment : vous vous protégez et vous protégez votre public. Mais vous n’engagez pas votre responsabilité. Je pense que c’est du théâtre mort ou mauvais. Depuis le début, j’essaie de regarder bien en face la question que notre troupe a choisie comme enjeu. La scène ne fournira pas de réponse, mais elle permet de voir cette question.

Comment la pandémie a-t-elle affecté votre théâtre ?

Notre équipe a très rapidement fait le choix de se donner du temps pour comprendre. Nous n’avons pas fait de spectacles en virtuel, parce que nous pensons que le théâtre est une rencontre ici et maintenant. Donc, pendant la crise sanitaire, on s’est arrêté. Et cette pause nous a laissé le temps de cheminer vers notre prochain sujet, lié indirectement à la pandémie : l’état d’exception, ou comment un système peut contrôler nos corps, le sens de notre vie et de notre mort.

—

Le Musée

Quarante-neuf enfants et une enseignante ont été tués. L’homme qui a commis cet acte attend son exécution depuis sept ans. Pour son dernier repas, il convie l’inspecteur de police l’ayant arrêté. S’engage alors un dialogue dangereux. Ce spectacle aborde l’utilisation politique du terme « terrorisme » en confrontant le terrorisme du système avec celui d’un individu.

20, 21, 23, 24, 25 juillet Chapelle des Pénitents blancs Durée 1 h 40.

Bashar Murkus sera présent au Festival d'Avignon !

En plus de son spectacle Le Musée, il participera également à l'un de nos débats.

Retrouvez le programme de nos interventions au Festival d'Avignon 2021.